東京湾の北西部に位置する「東京港」。港内は5つの地区に分けられ、そのうちの一つが「内海地区」であり、そこには9つの埠頭が存在する。そのなかでも”東京都港区”にあるのが、竹芝、日の出、芝浦、品川(品川区に属する地番もあり)の4つの埠頭だ。このうち、品川を除く3つの埠頭には、かつて「貨物線」が走っていた。いまでこそ、周囲には“タワマン”が建ち並び、人気の観光スポットにもなっている港区屈指の湾岸エリアだが、”昭和の時代”に活躍した貨物線とは、どんなところを走っていたのか。その痕跡をたどることにしよう。

※トップ画像は、中央手前側に日の出埠頭、奥側に芝浦埠頭を望む。右側の水辺は芝浦運河。埠頭の中央を走る新交通“ゆりかもめ”と右に首都高速1号羽田線が見える=2025年8月6日、港区海岸

横浜港から遅れること82年

東京港の歴史は意外にも浅く、開港は1941(昭和16)年5月のことで、今から84年前となる。それに比べ、横浜の開港は、1859(安政6)年と”166年”も前にさかのぼる。これには、長らく横浜港による東京開港“反対”という動きがあったとされ、ゆえに東京に港を建設することが叶わなかった、というのが定説である。

もともと、東京港のあたりは「品川沖」と呼ばれ、遠浅の海であったことから、江戸時代から「牡蠣の養殖」や「海苔の生産」をはじめとする漁業が盛んだった海域だった。東京湾の埋め立てと築港は、1880(明治13)年の東京府知事(当時)による計画に始まり、1887(明治20)年頃から現在の品川駅周辺を皮切りに、埋め立てが進められた。

1923(大正12)年に発生した「関東大震災」では、陸上の交通網が分断するなど、港湾設備の重要性が問われるようになった。これを機に、1925(大正14)年には“日の出桟橋”が完成し、その後の芝浦岸壁、竹芝桟橋と造成させ、“先の大戦中”の1941(昭和16)年5月20日に、ようやく東京港は「開港」へとこぎつけた。

埠頭の発展を支えた貨物線

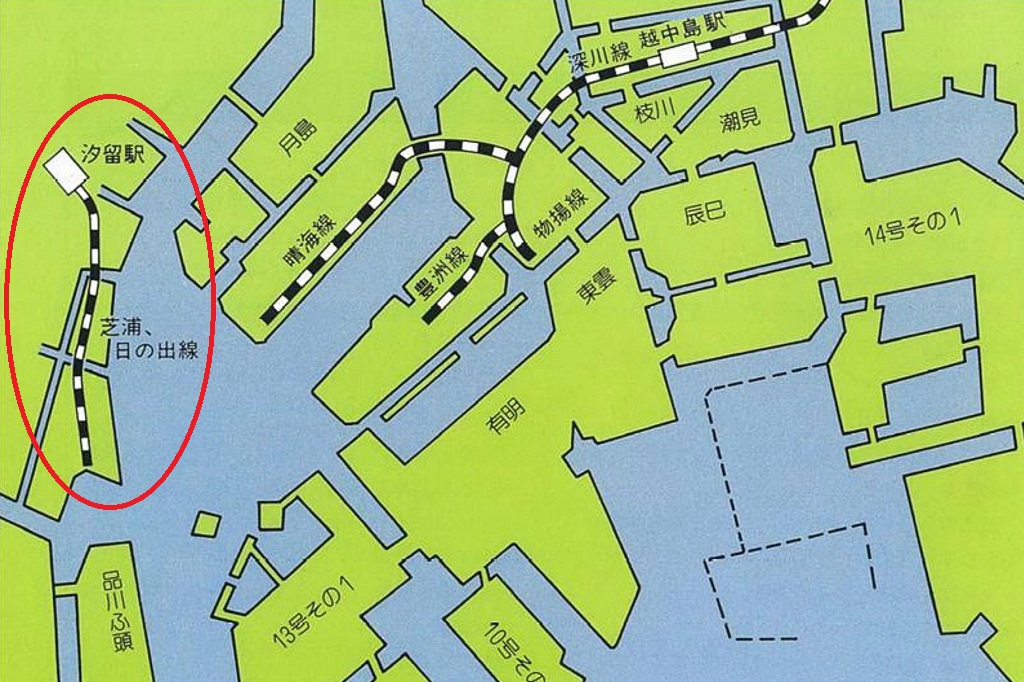

1925(大正14)年に“日の出桟橋”が完成すると、そこから積荷を運ぶための手段としての”鉄道”(貨物線)の必要性が問われるようになった。当時の東京市は、鉄道省(のちの国鉄、現JR)に“貨物線の建設”を持ち掛け、その費用負担と線路用地を確保することを条件に、1926(大正15)年に貨物専用鉄道の計画をスタートさせた。1928(昭和3)年にはじまった貨物線の工事は、1930(昭和5)年に完成し、鉄道省(のちの国鉄)東海道線の”貨物支線”として開通した。

その区間とは、浜松町駅から芝浦(貨物)駅へと至る路線で、終点だった「芝浦駅」は現在の”日の出埠頭”の中にあった。貨物列車は、現在のJR新橋駅にほど近い「汐留貨物駅」から一旦、ひと駅品川寄りの”浜松町駅”でスイッチバックさせて、芝浦駅まで運行していた。ここに出てくる“汐留駅”とは1872(明治5)年に日本で最初に鉄道が開通したときの「新橋駅」のことで、その後、“汐留駅”と改称された貨物駅のことだ。その貨物駅も、1985(昭和60)年3月に廃止され、現在、その跡地には高層ビルや”タワマン”が林立し、「汐留シオサイト(汐留街区)」として生まれ変わっている。