今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第74回目に取り上げるのは1988年にデビューした初代スズキエスクードだ。

暗黒時代を経て日本車は大きく進化

1970年代初頭はオイルショック、年々強化された排ガス規制というダブルパンチでクルマにとってはまさに暗黒時代だった。1973年にデビューした日産スカイラインGT-R(2代目・ケンメリ)は昭和48年排ガス規制に適合しないことを理由にわずか197台を生産したのみで終焉となったほか、生産終了は免れたクルマも軒並みスペックダウンを強いられていた。そのため『牙を抜かれた』という表現がよく使われていた。

しかし1970年代終盤から1980年代に初頭にかけて日本車は性能面で大きく進化を遂げた。特にスポーツモデルはハイパワー化が顕著となり大幅に魅力アップ。同時に、トラックをベースとしたクロスカントリーカー(以下クロカン)というジャンルはスポーツタイプのクルマよりも大きな変貌を遂げたと言っていい。

クロカンの大衆化

トヨタランドクルーザー、日産パトロール、三菱ジープに代表される日本のクロカンはオフロードやガレ場を走ったりすることができるヘビーデューティ車。つまり堅牢さ、力強さことが命。そんなキャラクターゆえに一部のマニアから支持されていたある意味で特殊なクルマという位置づけだった。

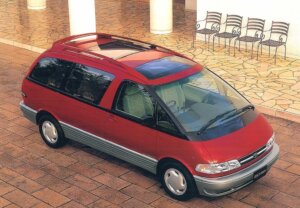

しかし1980年代に入って、各メーカーはクロカンの『大衆化』を推し進めた。そのポイントは本来の堅牢さ、力強い走破性はそのままに乗用車的な乗り心地、使い勝手を付加するということで1980年に登場したトヨタランクル60が先鞭をつけ、1982年に登場した初代三菱パジェロが決定打となった。この当時はSUVという言葉は日本では存在していなかったが、言ってみればクロカンのSUV化が顕著になったのだ。

1980年代中盤までに数多くのクロカンが登場

1966年生まれの筆者は1980年代初頭は中学生。小学生時代のスーパーカーブームも去って、興味の対象が”夢のクルマ”から”現実のクルマ”に移行し始めた頃。そんなビギナーにとってクロカンは興味の対象外だったが、初代いすゞロデオビッグホーン(1981年)、スズキジムニー(1981年)、初代ハイラックスサーフ(1983年)、ダイハツラガー(1984年)、トヨタブリザード(1984年)、ランドクルーザー70(1985年)、初代日産テラノ(1986年)といった感じで実に多くのクロカンが登場していた。これらのクルマが魅力的に仕上げられていたことが、1991年デビューの2代目三菱パジェロがけん引したクロカンブームへとつながるのだ。

振り返ってみると、日本のクロカンにおいて三菱パジェロの存在の大きさ、重要性を痛感するが、もう一台忘れてはいけないのが今回取り上げる初代スズキエスクードだろう。