ラーメン、カレーだけじゃありません。“とんかつ”も海外を起源としつつ、日本で進化して国民食になった食べ物なんです。とんかつがいかにして国民に浸透して行ったのかを振り返りつつ、今後どうなっていくのかを考えてみます。

参考文献/『明治洋食事始め とんかつの誕生』(岡田哲著・講談社・880円)

※メニューの発祥に関しては諸説あるものもあります

※写真はイメージとして使っているものもあります

「とんかつ」の名前はどこから来たのか

とんかつって言えばソースをしっかりかけて白いご飯をワシっと食べたくなる。何なら赤だしとおしんこも一緒にほしい。というくらいだから、これはもう明らかに日本人の食事スタイルに同化した、しかも何やら少し贅沢で目尻が下がるご馳走だ。

もっともそれは、ある日突然誕生したわけではない。換骨奪胎あるいは発明!?“とんかつへの道”には日本人らしい創意工夫のストーリーがいろいろとあって楽しいのだ。

そもそも「とんかつ」なる名前はどこから来たのか。これは語感から想像がつくように西洋料理のカツレツ(カットレット)、さらにはフランス語のコートレットに由来する。

もっともカツレツの肉は豚に限らない。実際今でもウィーン風カツレツやミラノ風カツレツといえば仔牛肉。西洋料理事始めの明治初期ころ出されたのは、多くがビーフカツレツやチキンのカツレツだったらしい。

では、とんかつの歴史はいつ始まるのかというと、その元祖として燦然と輝くのが、明治28(1895)年に開店した銀座の洋食店『煉瓦亭』のポークカツレツだ。

創業者の木田元次郎は浅草生まれ、新しもの好きの食いしん坊で、西洋料理をベースに日本的にアレンジした洋食を次々に開発した。このポークカツレツ、何が画期的かと言うと、それまでのカツレツは基本少量の油で炒め焼きにするソテー方式。それを天ぷらのように多量の油で揚げるディープ・フライ方式にしたことだ(その効用は後述)。

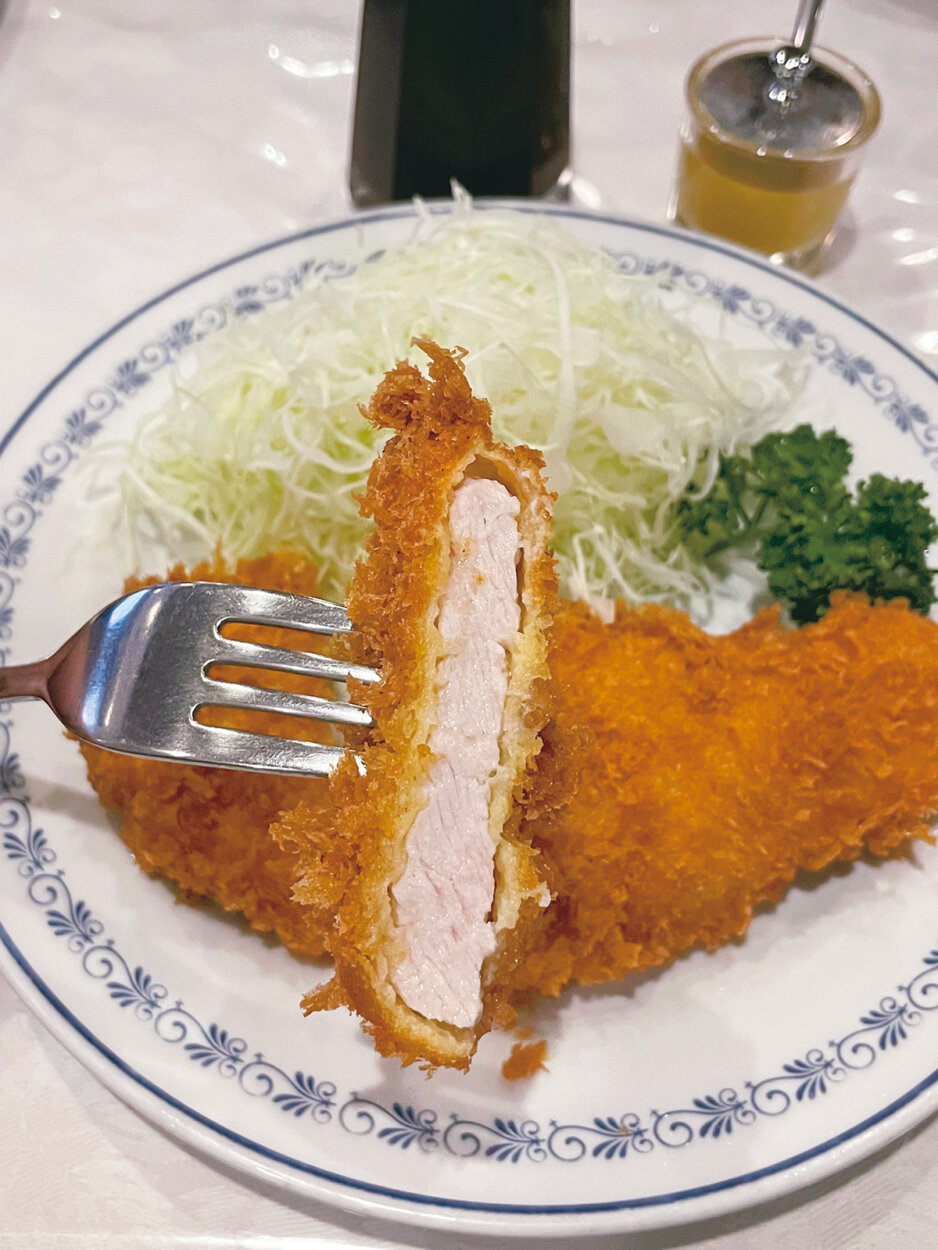

さらに、付け合わせにキャベツの千切りを添え、デミグラスソースをウスターソースへ変えたというから驚きではないか。煉瓦亭のポークカツレツはかの池波正太郎も「ソースをたっぷりかけて、ナイフを入れると、ガリっとコロモがくずれて剥がれる。これがまた、よいのだ」なんて書いている。

やがてポークカツレツは庶民に人気を博し、大正から昭和初期にかけて、コロッケ、カレーライスとともに3大洋食なんて呼ばれるように。では、カツレツが“とんかつ”になるのはいつか。

昭和4(1929)年に東京下谷の『ポンチ軒』で島田信二郎が分厚い豚肉を揚げた「とんかつ」を売り出したとされている。

少々ややこしいのだが、彼は明治38(1905)年に上野で創業した『ぽん多本家』の創業者でもある。宮内省大膳部にいた同氏が請われて指導に行った先がポンチ軒なんだという。

それはともかく、ここに至って豚肉の厚みは2.5~3cmと分厚くなる。さらに包丁で切って提供され、箸で食べられるようになった。名称も改まって「とんかつ」の誕生だ。

カツレツの肉にはそれほど厚みはない。前に書いたがディープ・フライ、つまり天ぷらのように揚げるという調理法を得たゆえに分厚い肉にじっくり火を通すことが可能になった。

さらに言うなら、同じことを牛肉でやったら肉汁が外に出て固くなってしまう。豚肉は脂肪が多いからじっくり揚げても油を吸い込み過ぎることもない。おー、とんかつってやっぱり豚肉ならではなのである。

開店当初から基本的な作り方は同じというぽん多本家。こちらでは自家製のラードを使い、比較的低温でじっくり揚げる。衣の揚げ色がわりと白いのはその揚げ方ゆえだ。揚げ油の温度を調整しながら分厚い肉の芯までほどよく火を通す。その技法は日本ならでは!