今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第54回目に取り上げるのは1978年に公開され、期待されながらも市販されなかった童夢-零と、レーシングコンストラクターの童夢が手掛けたモデルだ。

スーパーカーが日本を席巻

1975年1月に『少年ジャンプ』(集英社刊)にて池沢さとし(現・早人師)氏の『サーキットの狼』の連載が開始。そこに登場する世界のスーパースポーツカーのインパクトは絶大で、瞬く間に『スーパーカーブーム』が勃発。社会現象にまでなった。

1966年生まれの筆者は当時小学生で、もれなくスーパーカーブーム世代のど真ん中だった。スーパーカーショーは東京だけでなく全国各地で開催され、憧れのクルマをひと目見ようとどのイベントも長蛇の列を作っていた。

現在のようにスマホが普及していなく、さらに誰もがカメラを持っている時代ではなかった。カメラを持っているだけで、子どもの目からすればお金持ちと思っていた。

そんなスーパーカーブームでは、『対決! スーパーカークイズ』などTVの人気番組も数多く生まれていた。スーパーカー消しゴム(スー消し)、筆箱、鉛筆などスーパーカー関連の文房具品も大人気だった。1976~1977年がスーパーカーの全盛期で、ここまでクルマが日本全体をジャックすることは後にも先にもないのではないだろうか。

ジュネーブショーで強烈なインパクト

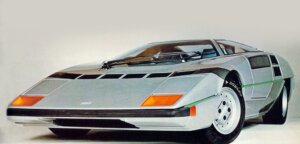

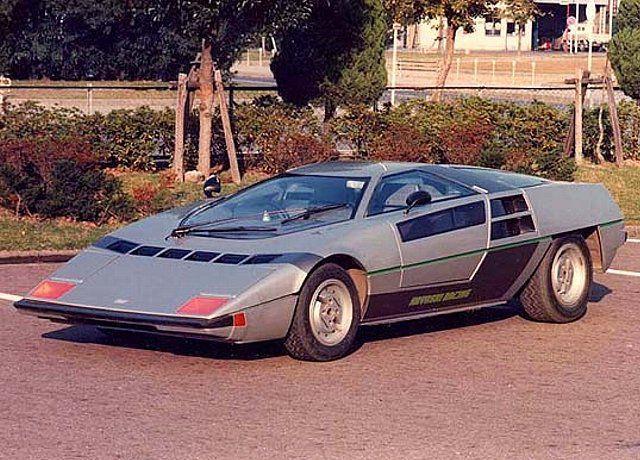

童夢-零(ゼロ)は1978年3月のジュネーブショー(スイス)で突如発表された。市販を前提としたそのコンセプトカーは注目を集めた。ランボルギーニカウンタックよりもウェッジのきついシャープなフォルム、薄いノーズ、カウンタックと同じシザーズドアの採用など、スーパーカーとしての資質を備えていた。

童夢-零が発表された1978年と言えばあれだけ盛り上がっていたスーパーカーブームも下火となっていた。さらにスーパーカー=イタリア車というイメージが強いなか、童夢-零のインパクトは絶大で、筆者だけでなく「日本車にもこんな凄いスーパーカーがあるのか!!」と驚き感激した人は多かったはずだ。

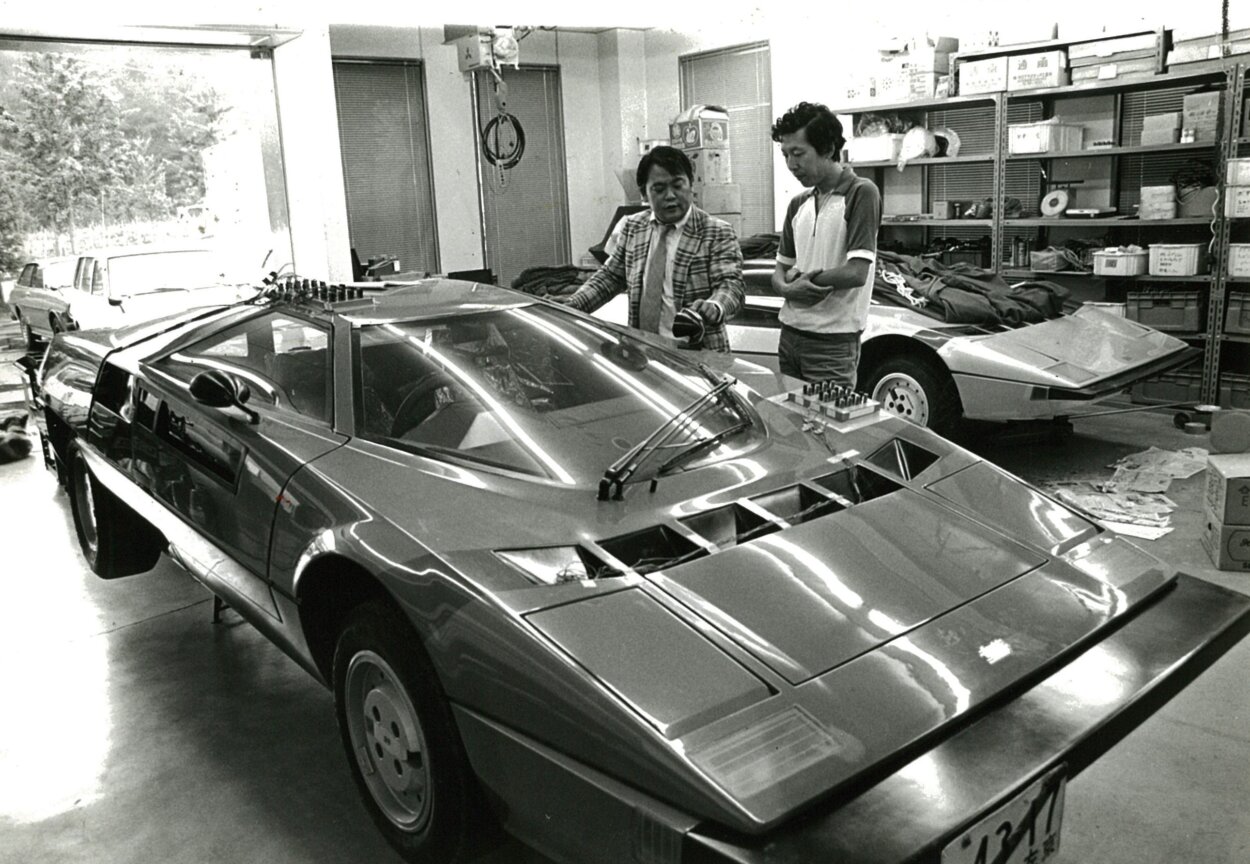

童夢は1978年に設立

童夢-零を製作した童夢と言えば林みのる氏。林氏は浮谷東次郎氏からの依頼により1965年にホンダS600をベースとしたレーシングマシンを製作。そのマシンは真っ黒のボディだったことから通称KARASU(カラス)と呼ばれていた。その後マクランサという会社を立ち上げ、MACRANSA(マクランサ・1966年)、KUSABI(クサビ・1969年)、PANIC(1971年)を製作するなどレーシング事業を手掛けていたが、資金難のためレースから撤退してしまった。

その林氏がスポーツカー市場に参入すべく立ち上げたのが童夢プロジェクトで、童夢-零の製作を終えた1978年に童夢が誕生した。