独自技術をふんだんに盛り込んだ

2.8L、直6のL型エンジンに組み合わされたのはZF製の5速MTで、筆者は乗ったことはないが、試乗経験のある人に聞くと、当時としてはシフトフィールは優れていたという。そしてレース屋が集まって作ったクルマらしく、サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンが奢られていた。

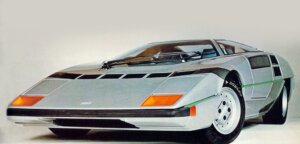

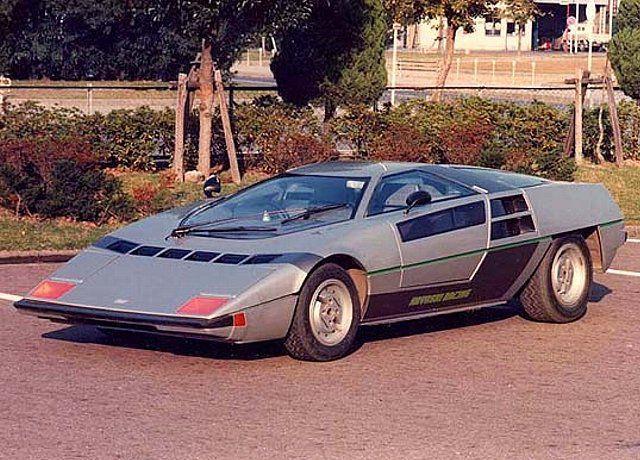

シャシーは当時のスーパーカー(イタリアンエキゾチック)が鋼管スペースフレームを使っているケースが多かったが、童夢-零はスチール製のモノコックフレームを採用していた点も画期的だった。

ブレーキはフロントがベンチレーテッドディスク、リアがディスクと、当時の高性能車のツボを押さえていた。

タイヤサイズは、フロントが185/60VR13、リアが225/55VR14となっていた。タイヤサイズはまだいいが、ホイールサイズがフロント13インチ、リア14インチと今の軽自動車より小さいのに驚かされる。

お金を払う価値のあるクルマ

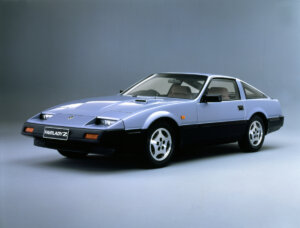

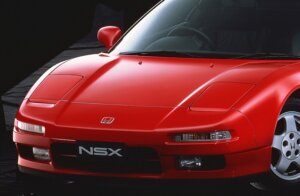

そんなスーパーなクルマがトヨタでもなく日産でもなくホンダでもない、誕生したばかりでほぼ無名の童夢が登場させたというのがまたインパクトが大きかったはずだ。

実際に初公開したジュネーブショーでは、20台程度のオーダーが入ったという。性能云々よりも、そのウェッジシェイプのスーパーカールックのデザインは、金を払う価値ありと評価されたことの証だ。

日本人では新参者=いかがわしいと感じてしまうが、欧米はその点おおらかで、いいものはいいと評価する土壌がある。日本との大きな違いだ。

童夢-零は当時としては破格の1000万円程度での販売を目論んでいたというが、結局市販化されなかった。

日本で少量生産車のナンバー取得はほぼ不可能

林氏は童夢のホームページで、童夢が手掛けたモデルについて記述しているが、童夢-零については、運輸省(現国交省)との交渉の厳しさについて言及。結局運輸省から認可(ナンバー取得)されず、童夢-零の市販化は断念することになるのだが、その交渉過程についてかなり苦労したと語っている。

とにかく日本では少量生産の新型車を認可されるのは至難の業、いやほとんど不可能の境地と言われている。トミーカイラZZも日本で認可が下りずイギリスで認可されたし、トムスエンジェルなどにしてもそう。新しいところでは、ル・マン参戦用に登場させたトヨタGT-ONE、日産R390のロードカーも日本ではなくイギリスでナンバーを取得するなど、実績のあるビッグメーカーでさえ無理なのだ。

このお上の少量生産車に対する厳しい対応は必然でもあるのだろうが、どれだけキッチリと規定、基準をクリアしていても認可されないのは悲劇としか言えない。