エクステリアで標準と差別化

R32GT-Rは全長4545×全幅1755×全高1340mmで今の日本車と比べると小さい。ベースの2ドアクーペの全幅が1695mmなので、前後の膨らんだブリスターフェンダーによって60mm(片側30mm)拡幅されているだけなのだが、実車を見比べるとその迫力はケタ違い。

エクステリアデザインではそのブリスターフェンダー以外では、2ドアクーペがグリルレスに対し、GT-Rは横桟グリルを装着。普通のR32スカイラインのグリルレスも好評だったが(個人的にはウーパールーパーのように見えて嫌いだった)、グリルがあるほうが断然スパルタンでカッコいい。何よりも顔が引き締まっているのがいい。

R32GT-Rのデビュー時のイメージカラーはガンメタ。後に追加されたVスペック、VスペックIIで白が人気となったが、R32GT-Rといえばガンメタのイメージが強い。

レースに勝つために生まれた

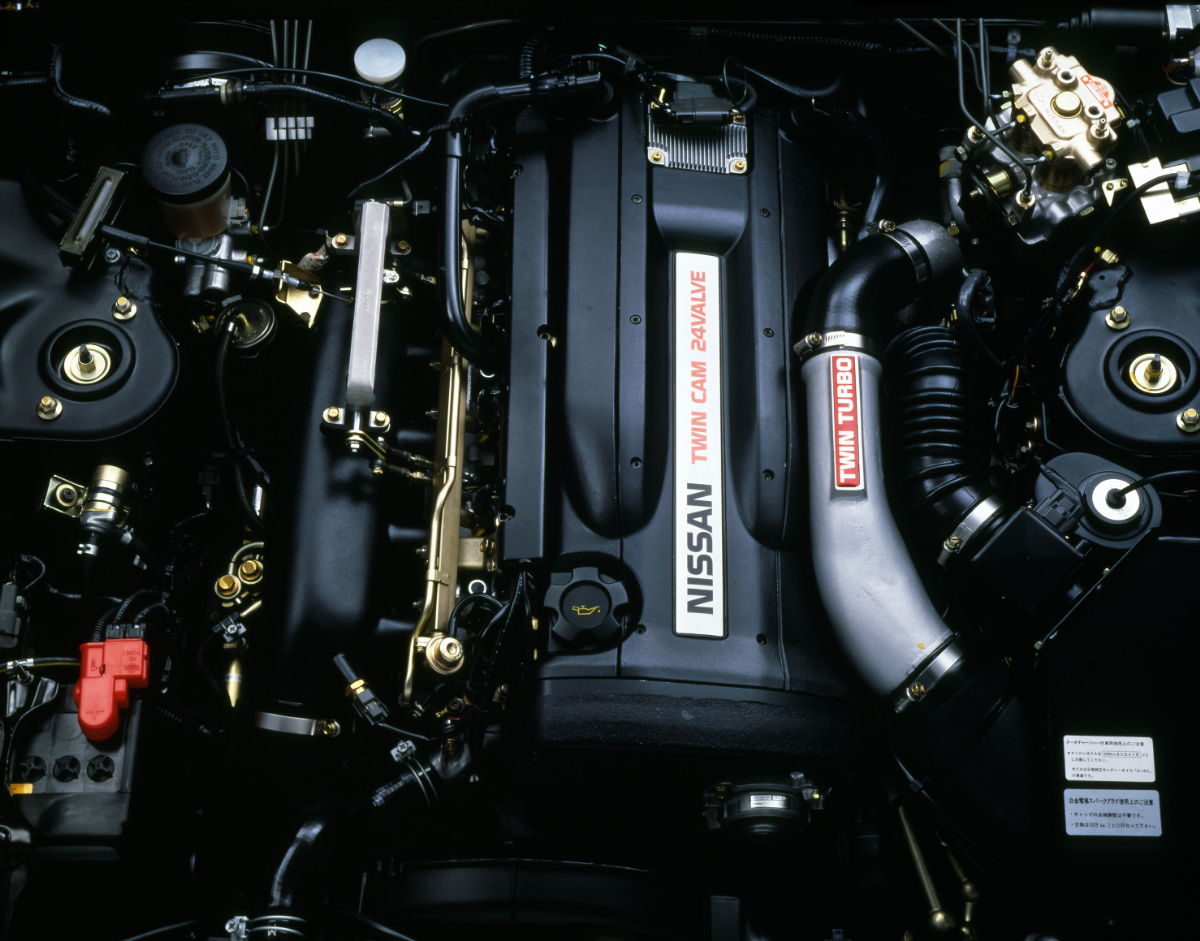

R32GT-Rのセールスポイントはいっぱいあるが、280ps/36.0kgmをマークする2.6L、直6DOHCターボ(RB26DETT型)とGT-R史上初となる4WDのアテーサE-TSがその最たるもの。大パワーを4輪でしっかりと受け止める、これがすべてと言っていい。

当時は日本、欧州ともグループA車両によるツーリングカーレースが大人気で、日本では全日本ツーリングカー選手権(JTC)が開催されていた。このレースで勝つため、これがR32スカイラインでGT-Rが16年ぶりに復活した理由だ。

日産はJTCに6代目スカイラインRS、7代目スカイラインのGTS-Rで参戦し、GTS-Rでチャンピオンを獲得したが、最も人気のあったインターTECではフォードシエラRS500など外国勢を相手に打ちのめされていた。

排気量が2.6Lと中途半端な理由

当時のレギュレーションはエンジン排気量によって最低重量が決められ、同時にタイヤ幅も制限されるなか、日産はあらゆる可能性を吟味した結果、排気量4500cc/最低重量1260kgという組み合わせが最適解としてチョイス。ターボ係数は1.7なので、それによって排気量は2568cc(2.6L)に決定された。日本の自動車税は排気量500cc刻みとなっているなか、2.5Lではなく2.6Lと中途半端な排気量となったのはレースに勝つためなのだ。

そしてグループAではエンジンのチューニングは許可されていて、600ps程度にパワーアップすることを想定していたため、それを受け止めるためには4WDが必須となった。駆動方式はFRではなくアテーサE-TSを専用に開発し搭載。

その一方で伊藤氏は、ハンドリング性能を考えるとFR(後輪駆動)に固執していた。GT-R=FRという固定概念もあった。その結果生まれたのがアテーサE-TSだ。アテーサE-TSは当時画期的なトルクスプリット4WDで、前後駆動力配分は通常時はフロント0:リア100(FR状態)で、後輪の滑りを感知して前後最大50:50までリニアに駆動力を配分する画期的なシステムを開発し、R32GT-Rに搭載したのだ。つまりR32GT-Rは何もない状態ではFRで、後輪が滑れば前輪に駆動力が配分されるという夢のようなクルマだった。