今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第42回目に取り上げるのは1981年に登場したホンダの初代シティだ。

大きくなったシビックの後釜

1972年にデビューしてホンダのベーシックコンパクトカーとして認知されていた初代シビックは、1979年に2代目にフルモデルチェンジして上級移行。ボディサイズが若干大きくなると同時に、排気量は1.5Lクラスがメインとなった。ホンダは1980年初頭は軽自動車から手を引いていたこともあり、シビックの後釜となる低価格のコンパクトカーは販売会社からの要求も強かった。

その大きくなったシビックに代わるモデルとして開発されたのが初代シティで、1981年11月にデビューした。

トールボーイというコンセプトで登場

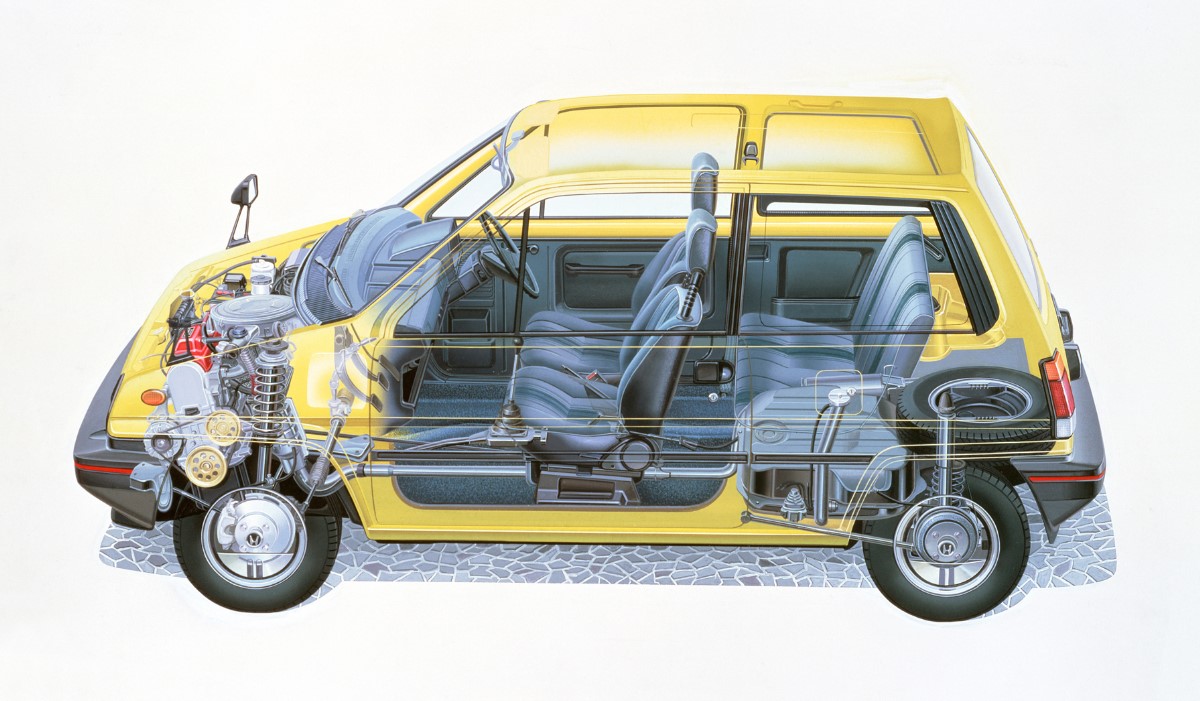

初代シティのボディサイズは全長3380×全幅1570×全高1470mm。一方シビックは全長3870×全幅1580×全高1350mmだから、シティはシビックに比べて全幅はほぼ同で、490㎜短く、背は120mm高い。120mmの全高アップ、すなわちトールボーイというコンセプトで登場したのだ。初代シティがデビューした1981年当時の日本車のラインナップを見ても、初代シティの1470mmという背の高さは異彩を放っていた。ショート&ナローで背が高いというデフォルメされたようなフォルムがリアル版の『チョロQ』と呼ばれていたゆえんだ。

ある種のタブー領域

ボディサイズに制約のあるコンパクトカーで、室内の広さ、余裕を出そうとすれば背を高くする、という発想は今も昔も変わらない。しかし、当時は背の高いクルマではクロカンタイプ、1BOXカーはあったが、コンパクトカーでは皆無。

なぜか? それは背が高いと転倒の危険性が高まるからで、背は高くしたいが安直に踏み込めないある種のタブー領域であったとも言える。サスペンションを含めまだ車体の安定性を確保する技術が確立されていなかった。