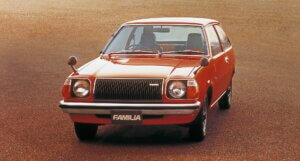

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第47回目に取り上げるのは1977年に発売された4代目マツダファミリアAPだ。

ファミリアはマツダ初の本格的乗用車

東洋工業(マツダの前身)はコルクの生産、マツダは東洋工業のブランドでオート三輪事業を経て四輪事業に進出。手掛けた初の乗用車は1960年に登場した軽自動車のR360で、その4年後の1964年にマツダ初の登録車の乗用車として初代マツダファミリアがデビューしている。マツダは2020年に創業100周年を迎えたが、東洋工業からマツダに社名変更したのは1984年だからそれほど古い話ではない。それでも41年目なのだが。

ファミリア(FAMILIA)の車名はスペイン語で家族を意味し、「家族で楽しめるクルマ」というマツダの想いが込められている。日産サニーが1966年4月、トヨタカローラが同11月デビューだから、ファミリアのほうが先に登場している。

カローラ、サニーと差別化

2代目ファミリアは1967年にデビューして、1973年まで販売された。前述のカローラ、サニーの登場により日本はマイカーブームが勃発。その2代目のコンセプトは、「一歩進んだファミリーカー」というもの。ファミリアは常に、カローラ、サニーに対抗するためには同じことをやっていても企業規模が違い太刀打ちできないと判断し、アレコレ差別化に取り組んだ。

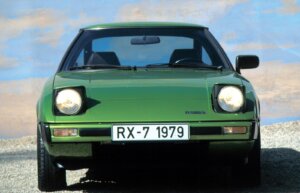

東洋工業にとって『伝家の宝刀』はロータリーエンジンだった。ファミリアにもロータリーエンジンを搭載するなどラインナップ拡充していったが、トヨタ、日産はさらに上手で、それぞれカローラ、サニーのバリエーションを増強。それでも当時はロータリーの人気は高く、マツダロータリーはこの世の春を謳歌していた。さらに、1972年のマイナーチェンジで、イタリア語で「すぐ」とか「速い」を意味するプレストのサブネームを付けて高性能、高級感をアピール。

3代目はロータリエンジンを搭載せず

しかし、好評だったマツダのロータリーに暗雲が立ち込めるのは1973年で、第一次オイルショックで状況は一辺。特にEPA(アメリカ環境保護庁)は、「ロータリーエンジンは、同一クラスのレシプロエンジンに比べて50%燃料を多く消費する」と発表。これによりアメリカで販売が激減し輸出事業が大打撃を喰らった。

環境問題がクローズアップされるなか登場したのが3代目。3代目はロータリーエンジンを搭載しなかった。レシプロエンジンは排ガス規制を見越し対策が施されていた。この頃はカローラ、サニーだけでなく、ホンダシビック(1972年)三菱コルトギャラン(1969年)、スバルff-1(1969年)も登場していて小型セダンが百花繚乱の賑わいを見せていた。それらとの差別化を図り、魅力をアピールするために東洋工業は高級志向に舵を切った。車名は2代目後期を踏襲して、ファミリアプレスト。1976年にマツダのマークが「m」から「Mazda」に変更されるのだが、それを装着した最初のモデルだった。