4代目はハッチバックのみで登場

そして1977年に今回取り上げる4代目ファミリアが登場する。車名はプレストが外れ、ファミリアAPとなった。APとはAnti Pollution(公害対策/低公害)の略語で、コスモAPが有名だが、環境にいいクルマであることをアピール。

4代目ファミリアはマツダ初のハッチバックボディで登場。欧州ではハッチバックが大人気となっていたし、日本でも1972年に初代シビックが登場しハッチバックに注目が集まっていたこともあり必然的な流れだった。4代目ファミリアは3ドア/5ドアのハッチバックで、5ドアハッチバックは日本車初だった。ファミリアは初代から9代目(1998~2004年)まであるが、4ドアセダンをラインナップしなかったのは4代目のみだ。

日本のハッチバックの老舗シビックの人気を受け、1977年に4代目ファミリア、1978年に2代目トヨタスターレット、初代ダイハツシャレード、1978年に初代三菱ミラージュとハッチバックモデルが多数登場し、どれもが売れた。

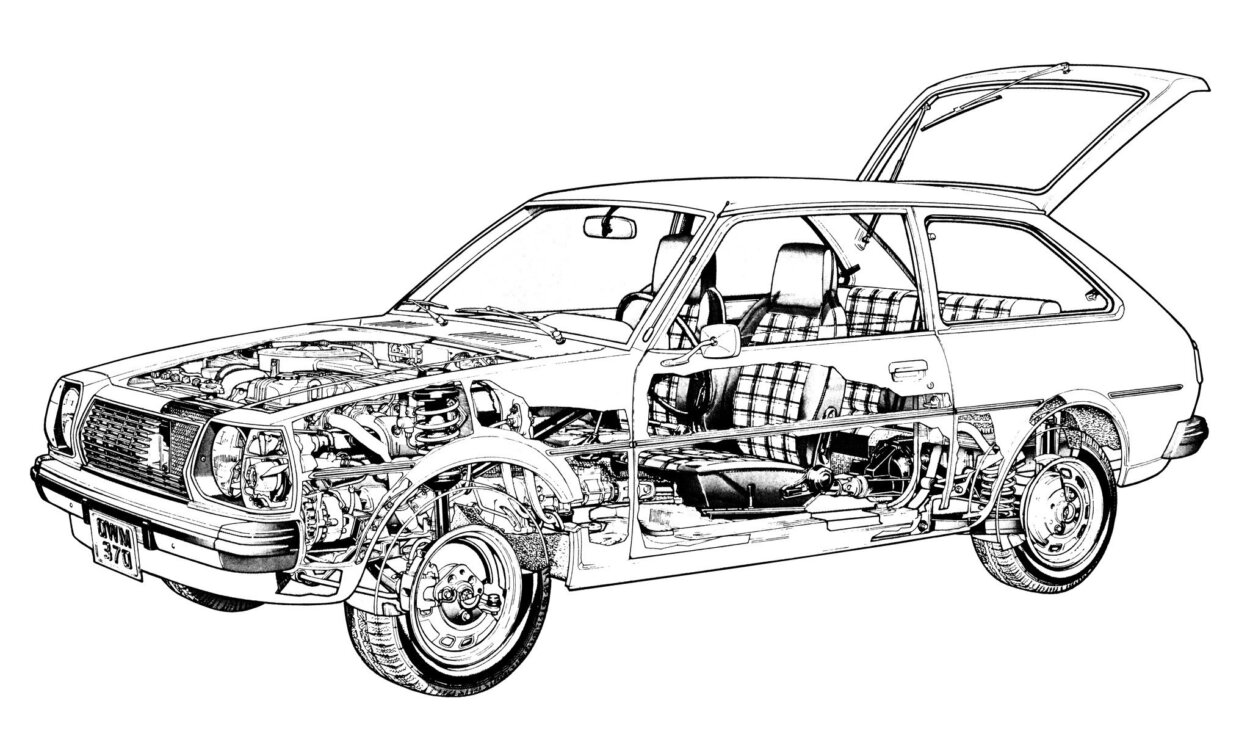

広い室内というスペース効率を追求するとFF(前輪駆動)が有利ということで、ハッチバック人気は日本車のFF化を加速させた。初代シビック、初代シャレード、初代ミラージュがFFだったのに対して、4代目ファミリアと2代目スターレットは旧来のFR(後輪駆動)。

2代目スターレットはカローラのプラットフォームを流用したためFRとなった。ロスを嫌い高効率を追求するトヨタらしいやり方だ。それに対しマツダは、前述のオイルショックの影響により北米輸出が滞り、大量の在庫を抱えて経営を圧迫。マツダの100年史を紐解くと、1975年には「有史以来の大幅な赤字を計上」したとある。つまり、マツダは4代目ファミリアを登場させるにあたり、新しいプラットフォームを開発することができず、3代目のFRプラットフォームを継続使用するよりほかなかった、というのが正解だろう。

走りのよさをアピール

その一方でFRのよさと言えば走り。クルマをコントロールする楽しさがあるのはFRの醍醐味だが、駆動輪と操舵輪が同じFFに対し、FRは駆動輪と操舵輪が違うため駆動力がステアリング操作に干渉しないので、ナチュラルで上質なステアフィールが実現できる。

ファミリアの場合、フロントサスはストラット、リアは「コスモAPと同じ5リンク」とカタログにでも謳い、ライバルと違い上級のアシを組み込んでますよ、とアピール。筆者は4代目ファミリアを運転したことはないが、当時の雑誌を見ると、ハッチバックのハンドリングという点では、4代目ファミリア、2代目スターレットの評価は高かった。

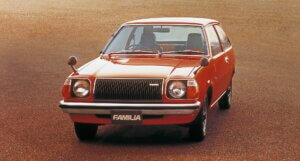

コスモAP譲りの縦桟グリルを装着

ボディサイズは全長3835×全幅1605×全高1375mmでハッチバックの広くて使い勝手の良さを前面に打ち出してデビュー。エクステリアデザインについて東洋工業は、丸2灯ヘッドランプとコスモAP譲りの縦桟の大型グリルにより高級感を演出と謳っていたが、4代目がデビューした時に小学生だった筆者には、フロントマスクが『カルピスマンガ劇場』(フジテレビ系列)の『山ねずみロッキーチャック』(1973年放送)の主人公の顔に似ていると感じていたので、高級というよりはカワイイクルマというイメージが強い。どちらにしても、コンパクトカーとしては個性的なデザインだったが、個人的な感想だが1979年のマイチェンで角型ヘッドランプとなって個性が失われたのが残念だ。