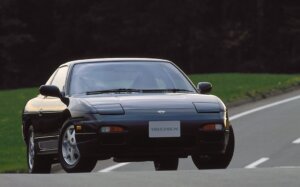

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第69回目に取り上げるのは1986年にデビューした2代目日産レパードだ。

排ガス規制で牙を抜かれた日本車

1973年以降厳しさを増していった自動車の排ガス規制。欧米に追い付け追い越せで進化を続けてきた日本車にとって大きな足かせとなっていた。特に高性能モデルは排ガス規制によって”牙を抜かれた状態”になっていた。

しかし、クルマにとって死活問題である排ガス規制に対して日本の各自動車メーカーは真摯に向き合い、1970年代後半には排ガス規制への適合に目処が立っていた。いつの時代もそうだが、日本メーカーのこのまじめな姿勢こそがクルマ先進国と言われていた欧米よりも早く困難を克服できる原動力になっているのは疑いようのない事実だ。

排ガス規制後の新たなターゲット

排ガス規制に苦しんだ暗黒の時代に別れを告げ、明るい兆しの出てきた1970年代後半になると、日本のトップ2であるトヨタ、日産は『高級パーソナルカー』という新たなジャンルのモデルの開発を進めた。

当時のクルマは4ドアセダンと2ドアモデルはセットで設定されていたケースが多い。2ドアには2ドアセダン、2ドアハードトップ、クーペ(ノッチバック/ハッチバック)など様々な形態があり、クラウンにもセドリック/グロリアにも2ドアが設定されていた。しかし、両メーカーが目指していたのは、それらと同じベクトル上ではなく、もっとパーソナル性の強いもの。

トヨタと日産で明暗クッキリ

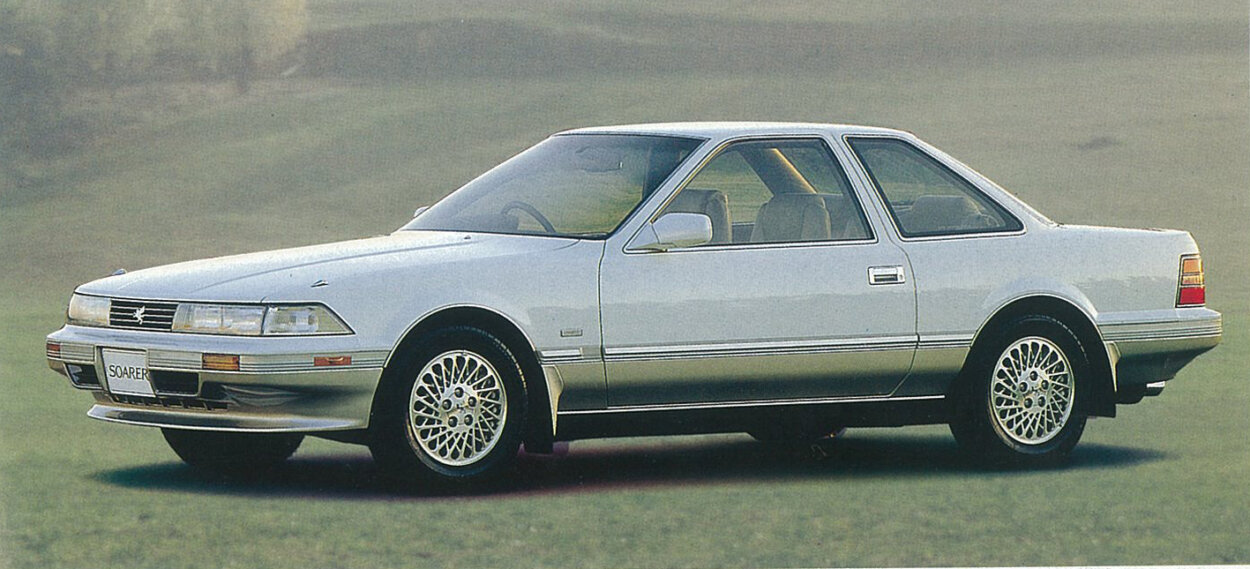

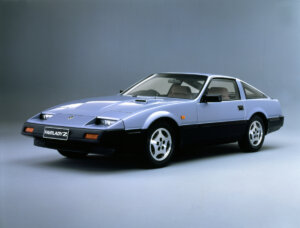

その結果登場したのが初代日産レパード&TR-X(1980年)、初代トヨタソアラ(1981年)だったのだ。両メーカーの読みは見事に当たり、ユーザーが憧れる注目のカテゴリーとなった。ただし両メーカーの明暗はクッキリと分かれ、先鞭をつけた日産(レパード&TR-X)だったが販売面ではトヨタ(ソアラ)のひとり勝ち。

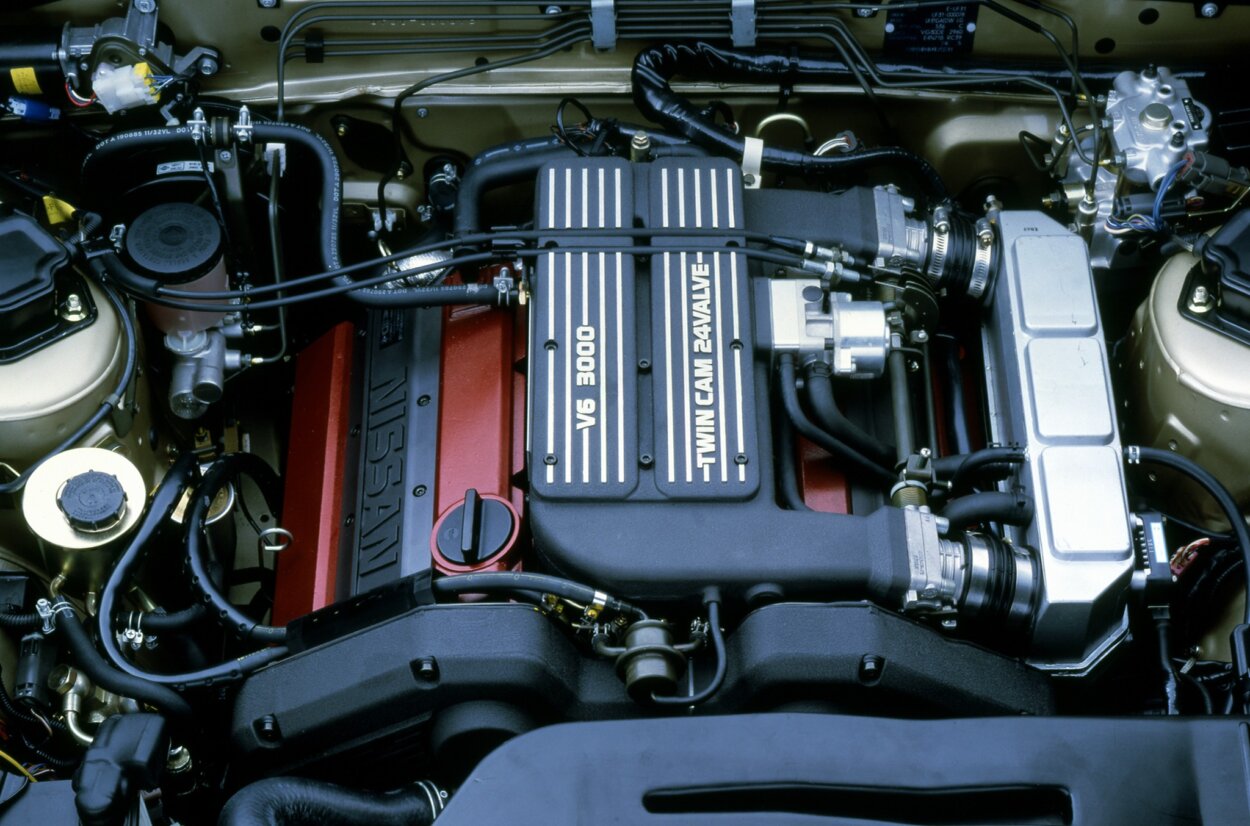

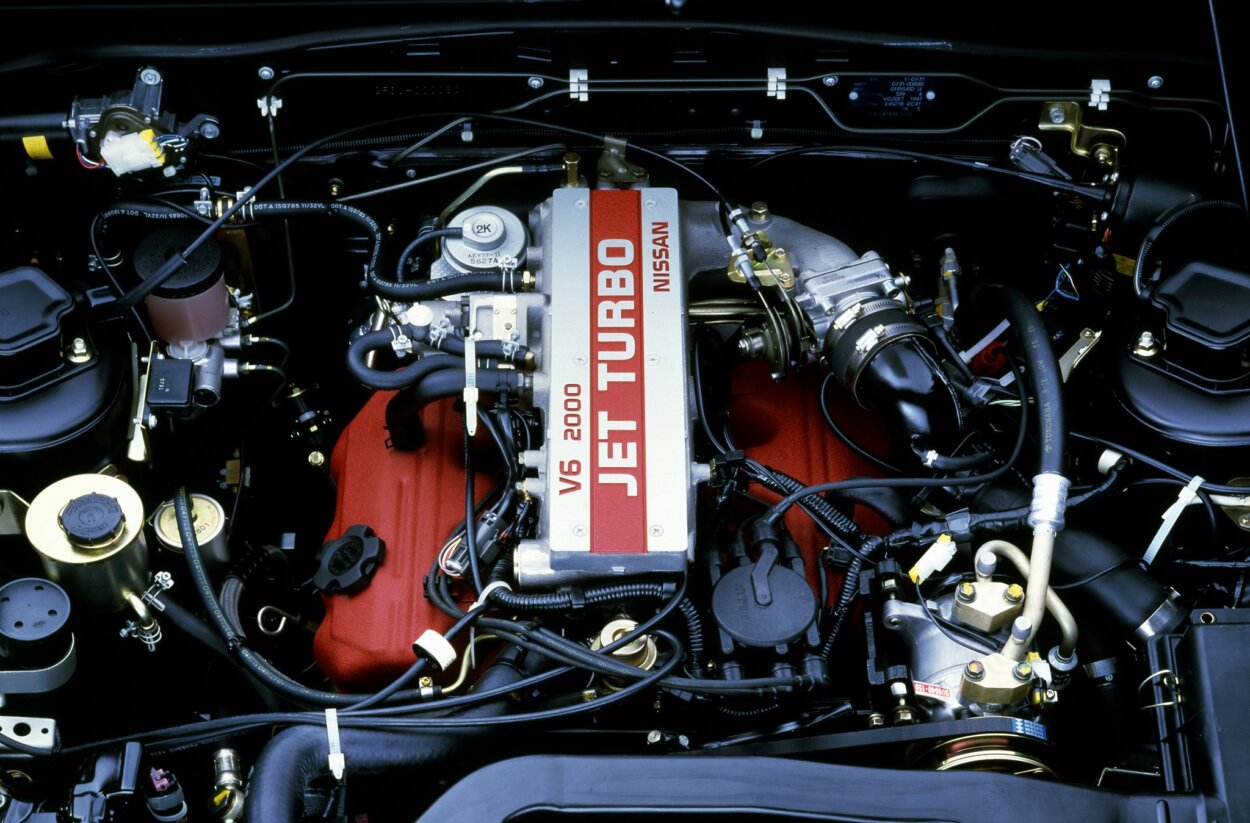

デザインの洗練度、エンジン、サスペンションなどのメカニズムの先進性でソアラが魅力的だったのは間違いない。さらにイメージ戦略。ひと言で表現するなら、ソアラのほうが割り切っていたことだろう。エンジンはソアラが全車直6だったのに対しレパードは4気筒も設定していたし、ソアラが2ドアクーペのみだったのに対しレパードは4ドアモデルも設定したこともあり、レパードはソアラに対しことごとくスペシャル感で劣っていた。