今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第81回目に取り上げるのは1998年にデビューしたスズキカプチーノだ。

1989年、1990年は日本のビンテージイヤー

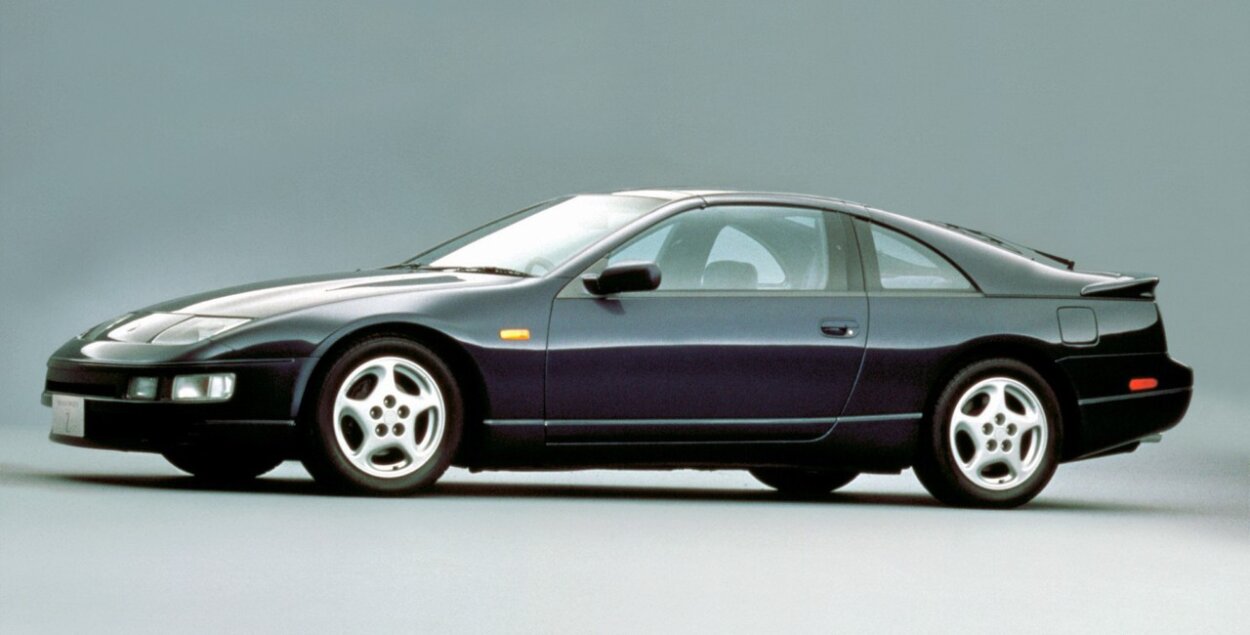

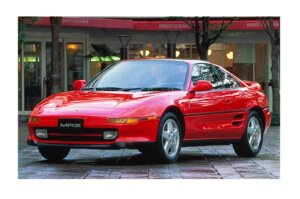

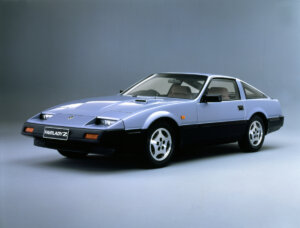

クルマ界はバブル景気により活況を呈した。クルマの開発には当時は少なくとも5年はかかると言われていて(今では最短で3年程度)一朝一夕にできない。一台のクルマを登場させるには時間がかかるのだ。そんななか、日本の自動車メーカーはタイミングを合わせたかのように名車が続々誕生させた。特に1989年、1990年の両年は20世紀を代表する日本車のビンテージイヤーと言われるほど百花繚乱の賑わいを見せた。初代マツダロードスター(ユーノス)、日産スカイラインGT-R(R32)、日産フェアレディZ(Z32)、日産180SX、2代目トヨタMR2(SW20)、初代トヨタセルシオ、日産インフィニティQ45、トヨタランドクルーザー80といった1989年組、初代ホンダNSX、初代日産プリメーラ、三菱GTO、マツダユーノスコスモ、トヨタセラといった1990年組など、当時のクルマ好きを熱くさせるクルマがたくさん。

バブル期のクルマは贅沢

バブルによる活況の一方で登録車については280ps、軽自動車については64psというメーカー自主規制という名の悪しき慣例が横行することとなる。日本車の進化に大きな影響を及ぼすことになるのだが、どちらも中途半端な数字なのは、フェアレディZが280ps(発表自体はスカイラインGT-Rのほうが先)、スズキアルトワークスが64psだったからで、そのパワーを超えるモデルは許さんと当時の運輸省(現国土交通省)が認可しなかったという経緯がある。

その後1991年には実質的にバルブ崩壊となる。バブル期の発売を目指したクルマ以上にバブル期に開発が進められたクルマというのは贅沢と言われるのは、開発費がふんだんに投入されていたことに起因する。1995年前後までに登場したクルマがそれにあたる。

1989年に軽自動車の規格変更で進化

軽自動車は1989年に規格が変更され、全長4200mm以下、全幅1400mm以下、全高2000mm以下、エンジン排気量は550cc以下だったものが、全長が4300mm以下、エンジン排気量が660cc以下となった。全幅と全高については変更なしだったが、排気量が110cc増えたことで走りにも余裕ができ、走行性能の引き上げとなった。わずか110ccと侮るなかれ、この排気量アップは動力性能もそうだが、エンジンの静粛性の向上にも大きく貢献し、軽自動車の走りの質感も大幅にアップしたのだ。

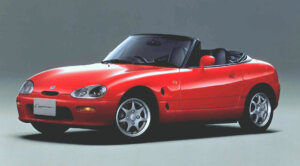

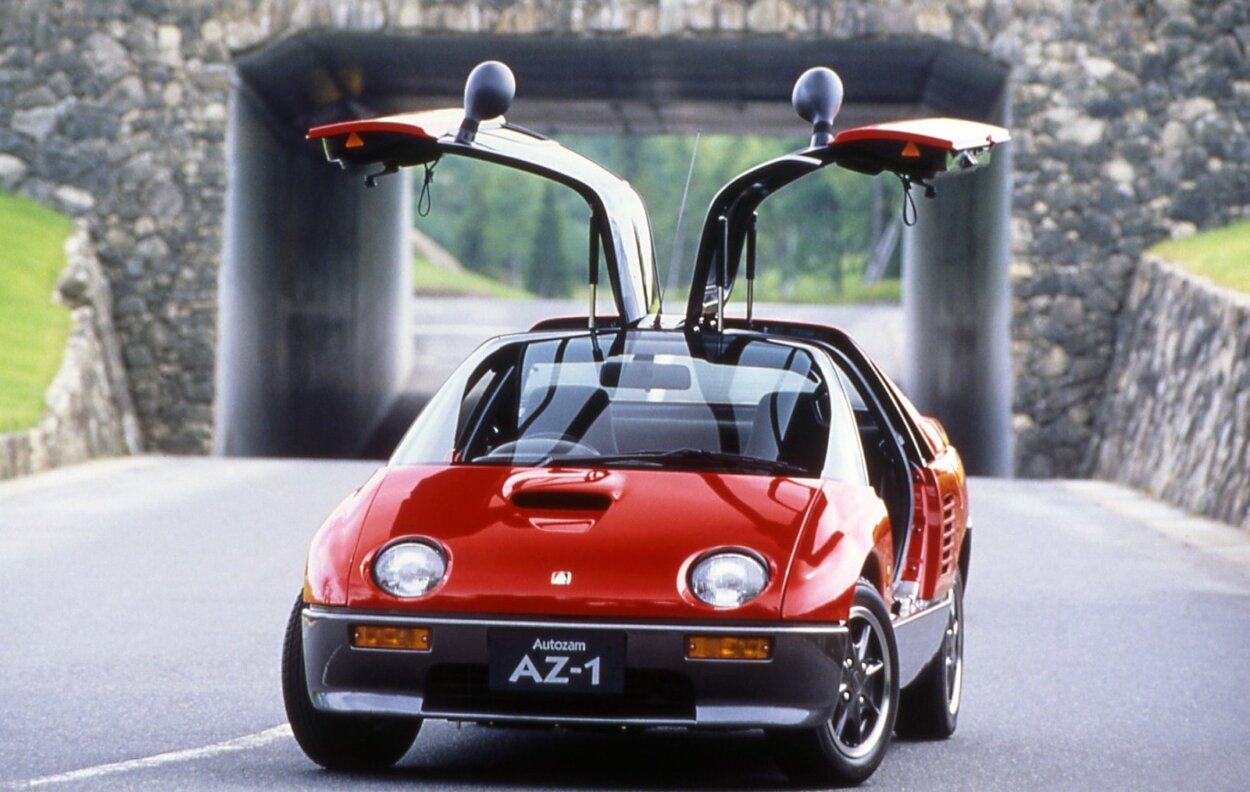

そんな新規格のもと、軽自動車に新たなムーブメントが起きた。スポーツカーらしいデザインが与えられた2シータースポーツは、既存の軽スポーツのスズキアルトワークス、ダイハツミラターボとは一線を画していた。

その先陣を切ったのがホンダビートで1991年5月にデビュー。軽ミドシップオープンは、ライバルメーカーが660ccターボエンジンで64psをマークするなか、ホンダはNAエンジンで64psを達成するなど、ホンダらしさがファンを喜ばせた。