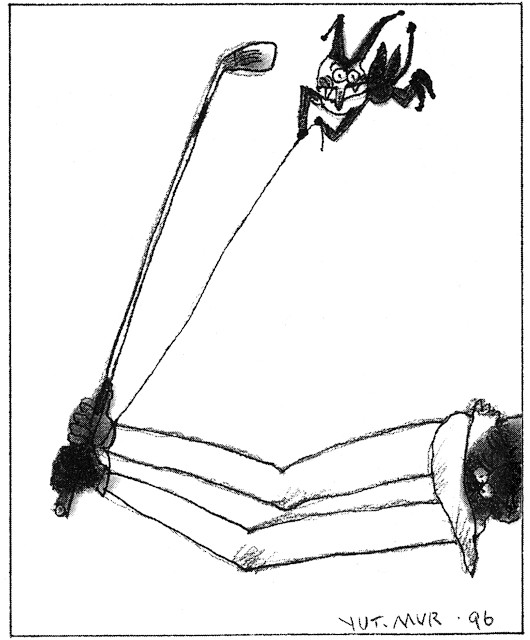

天空から見えない手が伸びて

「それで、以前から兆候のようなものはあったのですか?」

「兆候といえるかどうか……」

マレー翁は、視線を遠くに向けて記憶をたどる気配だった。

「ゴルファーならば、誰でもトップの位置に無関心ではいられない。ショットの8割がトップで決定されると理解できるレベルになると、スウィングの最大の関心事は頂点の位置に向けられる。私も同様、若いころからノイローゼ気味ではあったが、欧州4ヵ国対抗戦の数ヵ月後、友人とのプレー中に突如として腕が上から降りなくなった」

アドレスの段階で、ボールの位置がしっくりせずに不安感が残ったそうだ。そのままテークバックに移行してトップから切り返そうとした瞬間、なんとしても腕が動かない。

「ウッ! ウッ!」

必死の形相でクラブを引き降ろそうとするが、まるで宙に根が生えたかといぶかるほど、ビクともしない。

「何をしてるんだよ、お前」

「ふざけるのもいい加減にして、早く打てよ」

周囲はゲラゲラ笑う、本人は必死で打とうとする、しかし肝心のクラブは動かない。

「それで、どうしました?」

「不思議なことに、とりあえず仕切り直しをしようと考えた瞬間、フッと力が抜けてクラブが降りてきた」

「その気持ちでスウィングしたら、うまくいきませんかねぇ」

「もちろん、やってみたよ。しかし駄目だった。素振りと実際とでは力を抜いたつもりでも大違い、そんなことはビギナーでも先刻ご承知だ。ボールを打つ意志が少しでもあると、その瞬間ギクッとクラブが停止して宙に止まったまま、もう動きゃしない」

最初は冗談だと思っていた仲間も、彼が脂汗たらしてクラブの引き降ろしに懸命だとわかると、しばし固唾(かたず)をのんで見守っていたが、やがて同じ恰好をまじえての大声援が始まった。

「そらっ、頑張れ、もっと引け!」

よそから見たならば、これほど滑稽な光景も稀だろう。しかし、やってる本人は死にもの狂いだった。

その日は、筋肉のどこかが故障した程度にしか考えなかったが、翌日も、またその翌日も同じことのくり返しだった。一週間目には泣きながらダウンスウィングに移ろうと頑張り続けたものの、事態は悪化するばかり、テークバックの始動までが思うようにいかなくなった。

彼には、天空から見えない手が伸びてスウィングの邪魔をしているように思えてならなかった。ついにたまらず、彼は大空に向かって叫んだ。

「神様、お戯れはやめてください!」

トップ・イップスも、やはり心因性の運動障害だと精神科医は言ったが、診断は解決のタシにもならず、彼は好きなゴルフから見放されてしまった。

「15年ほど前、フランスに戻って近くのコースの植木番をやっとるが、ゴルフ場はいいねぇ」

「その後、振ってみましたか?」

「いや、あれは神のご意志によって行われた裏返しの奇蹟。10アンダーの思い出だけで十分満足だよ」

(本文は、2000年5月15日刊『ナイス・ボギー』講談社文庫からの抜粋です)

夏坂健

1934年、横浜市生まれ。2000年1月19日逝去。共同通信記者、月刊ペン編集長を経て、作家活動に入る。食、ゴルフのエッセイ、ノンフィクション、翻訳に多くの名著を残した。毎年フランスで開催される「ゴルフ・サミット」に唯一アジアから招聘された。また、トップ・アマチュア・ゴルファーとしても活躍した。著書に、『ゴルファーを笑え!』『地球ゴルフ倶楽部』『ゴルフを以って人を観ん』『ゴルフの神様』『ゴルフの処方箋』『美食・大食家びっくり事典』など多数。