1000ドルの小切手はなぜ往復したのか

さて、アトランタから直行便でひとっ飛び、USスチールのジム・カナドール元副社長が友人と連れ立ってやってきたのも、目的はトライオールでのゴルフだった。

若いころからの大の球打ち中毒も、仕事が忙しくてままならず、引退後は後れを取り戻すのに血眼の日々だった。

文人としても知られる氏は、折につけ雑誌にコラムなど寄稿してきたが、この愉快な出来事も「テキサス・ゴルフマガジン」に掲載されたものである。書き出しからして氏のゴルフに対する傾倒ぶりがうかがえる。

〈初対面のコースに立った瞬間のときめきは、まさに恋である。思えばゴルファーという人種、なんと幸せなことだろう。私は念願の『トライオール』のティに立って風の甘さに酔い、それから小柄な現地の老キャディに向かって、ドライバーをくれるように言った〉

「ドライバーかね? 距離は360ヤードと短いが、少し左ドッグレッグだよ。朝イチはスプーンのほうがいいと思うがね」

「それではきみの言う通り、スプーンにしようか」

「いいお客さんだ。本物のゴルファーには、キャディの助言に耳を貸すだけの余裕がある」

バッグからクラブを抜いて差し出したのはいいが、1メートルほど距離がズレている。ジムはドキンとした。

「わしの目かね? 心配いらないよ。白内障とかで多少ぼんやりするが、何しろ25年のキャリアがある。打球音でショットの9割は当ててみせるぜ」

しかし、言葉とは裏腹にピンの位置さえおぼつかない。ジムは自分でゲームをすすめることにしたが、いざボールがグリーンに乗ってからは秀逸の一語に尽きた。まさに芝目の1本ずつ熟知したリードで、ジムは3つのバーディまで奪うことができた。彼はこのように書いている。

〈視力の悪い彼が、いまだ現役のキャディでいること自体、驚くべきことだ。ここではキャディの権利が日常的に売買されているらしい。彼が若いころ、サイコロ博打で権利を取り上げたのだと語った。

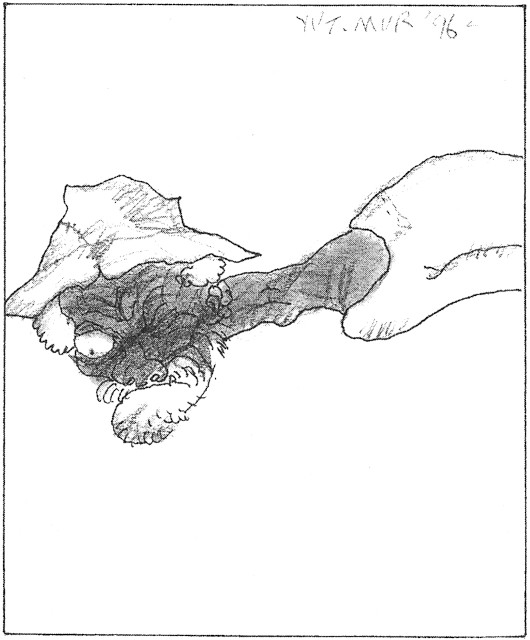

それにしてもなんと献身的なことだろう。ラフのボールを探すとき、本当に彼は四つん這いになって顔から血を流しながら草の中を匍匐前進したのである。一途にひたむきな彼の姿は崇高でさえあった〉

素晴らしいキャディに出会えたことで、トライオールは終生忘れ難いコースに昇華した。これは、いかに名門といえども質の悪いキャディと遭遇したならば、たちまち評価が低くなる事実と好対照である。ジムは心から彼の役に立ちたいと思った。

ホールアウト後、彼はロッカールームに戻って1000ドルの小切手を用意すると、キャディの溜まり場にいた老人にそれを渡して言った。

「このカネを、きみの視力回復に役立ててもらえないだろうか。いまではいい治療法もあるらしい。早く病院に行ってくれないか」

老人が泣きながら感謝したこと、言うまでもない。それから2ヵ月ほど経過したある日、ジムの自宅にいきなり1000ドルの小切手が返送されてきた。同封の手紙には、たどたどしい字で次のように書かれてあった。

「旦那のご親切には、本当に感謝しております。あれから、くだんの小切手を株式投資にくわしいダチに見せたところ、一応振出人の身元を調べるのが常識とかで、USスチールの決算報告書を借りて吟味したってわけです。そうしたら驚いたのなんのって、旦那の会社はアメリカの国家予算に負けないくらいの商売をしなさってる。ところが売上もデカいが借金もデカい。結局、収支ゼロとは哀しすぎる。そこに1000ドルの小切手が舞い込むと、旦那の会社は赤字になるというのがダチの意見、私もそう思うので、お気持ちだけ頂戴します。旦那のご親切は忘れません。(追伸)人生は山あり谷あり、ゴルフとおんなじだ。気を落とさずに頑張りなさいよ」

(本文は、2000年5月15日刊『ナイス・ボギー』講談社文庫からの抜粋です)

夏坂健

1936年、横浜市生まれ。2000年1月19日逝去。共同通信記者、月刊ペン編集長を経て、作家活動に入る。食、ゴルフのエッセイ、ノンフィクション、翻訳に多くの名著を残した。毎年フランスで開催される「ゴルフ・サミット」に唯一アジアから招聘された。また、トップ・アマチュア・ゴルファーとしても活躍した。著書に、『ゴルファーを笑え!』『地球ゴルフ倶楽部』『ゴルフを以って人を観ん』『ゴルフの神様』『ゴルフの処方箋』『美食・大食家びっくり事典』など多数。