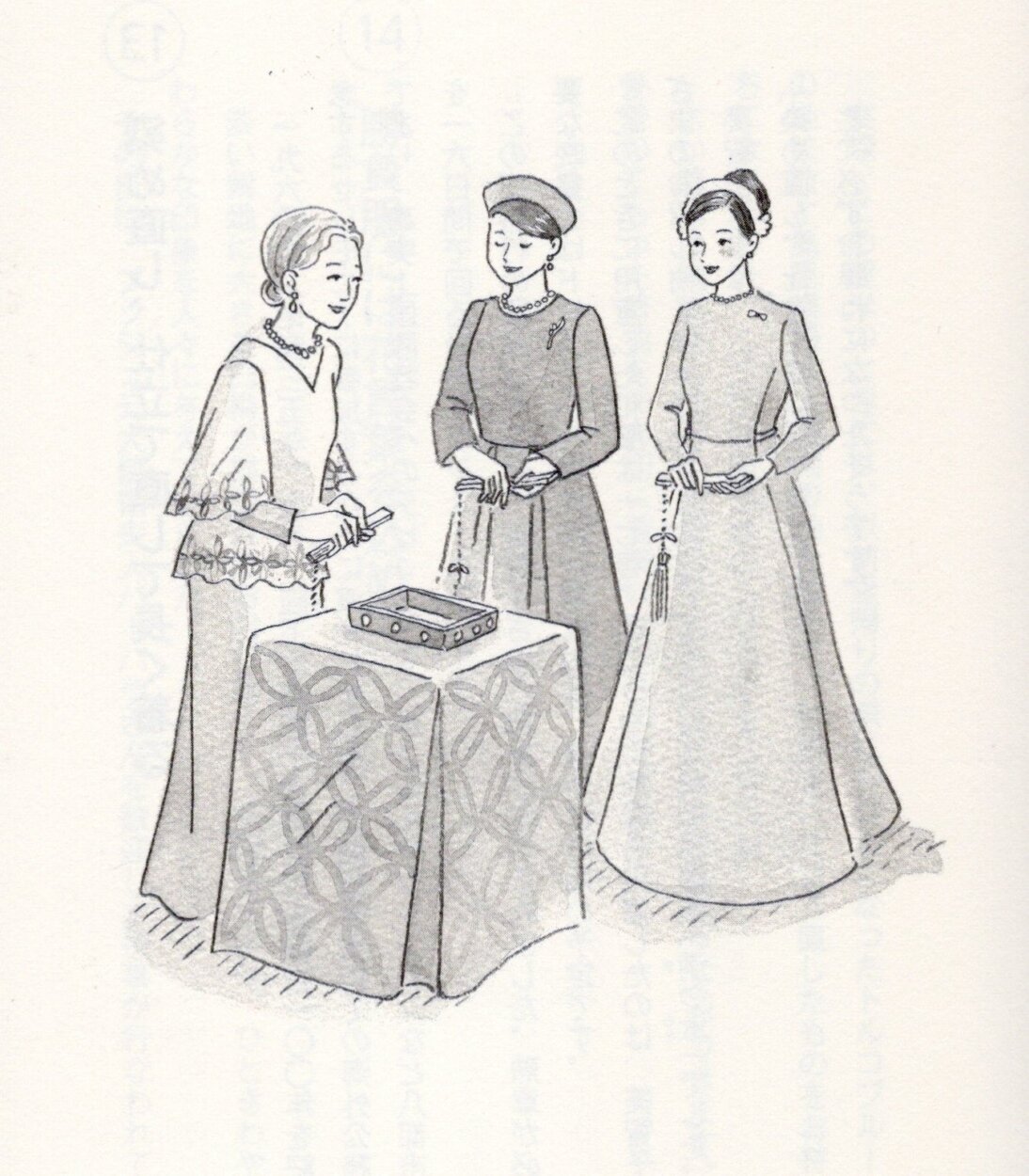

美智子さまを囲んで「小正月の手すさび」を楽しむ

小正月にあたる1月15日ごろになると、ようやく天皇家の新年の行事が一段落する。ホッと一息つかれたこの日の両陛下のご朝食には、「小豆粥」が出される。土鍋に丸い小さな餅を二つ入れた小豆粥に、奈良漬瓜などの漬物が添えられる。小正月に小豆粥を食べる習慣も、全国に広まっている。

小豆の赤い色には霊力があるとされることから、小豆の粥は邪気を払うとして食べられる。お祝い事や季節の節目に赤飯や餡餅などを食べるのもそのためという。小正月に小豆粥を食べる風習も平安時代から続くもので、『土佐日記』にも記述がみられる。

小正月は慌ただしさがおおむね落ち着き、天皇家の職員たちもほっと一息ついたころ。美智子さまは、職員たちをねぎらうための小さな催しをされていた。「小正月の手すさび」と呼ばれ、侍従職に所属する女性職員を集めて、美智子さまを囲んで小物づくりのひとときを楽しむのである。忙しかった職員への、美智子さまのねぎらいのお心づかいである。

平成30年には、工夫を凝らした手作りのマイブック

「小正月の手すさび」で作られるのは、アクセサリーや小箱、縫いものなど、その年によってさまざま。2018年(平成30年)には、小さな本づくりを楽しまれた。アルバムや日記帳、カレンダー、貼り絵絵本など、それぞれが工夫を凝らした手作りのマイブック。すてきなイラストを表紙にあしらったりして、なかなかの力作ぞろいである。

新年の行事の間、緊張し続けていた職員たちにとって、美智子さまとおしゃべりしながらの手遊びは、なによりのごほうびになったことだろう。美智子さまと女性たちの楽しそうな笑い声が聞こえてくるようである。(連載「天皇家の食卓」第13回)

文・写真/高木香織

参考文献/『宮中 季節のお料理』(宮内庁監修、扶桑社)、『昭和天皇のお食事』(板垣信久・小西千鶴共著、旭屋出版)、宮内庁ホームページ

高木香織

たかぎ・かおり。出版社勤務を経て編集・文筆業。皇室や王室の本を多く手掛ける。書籍の編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』(ともにこう書房)、『美智子さまに学ぶエレガンス』(学研プラス)、『美智子さま あの日あのとき』、カレンダー『永遠に伝えたい美智子さまのお心』『ローマ法王の言葉』(すべて講談社)、『美智子さま いのちの旅―未来へー』(講談社ビーシー/講談社)など。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(共著/リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)。

片塩広子

かたしお・ひろこ。日本画家・イラストレーター。早稲田大学、桑沢デザイン研究所卒業。院展に3度入選。書籍のカバー画、雑誌の挿画などを数多く手掛ける。挿画に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』(ともにこう書房)、『美智子さま いのちの旅―未来へー』(講談社ビーシー/講談社)ほか、著書(イラスト・文)に『私学の校舎散歩』(みくに出版)。