“2度”も移転した横浜駅の軌跡

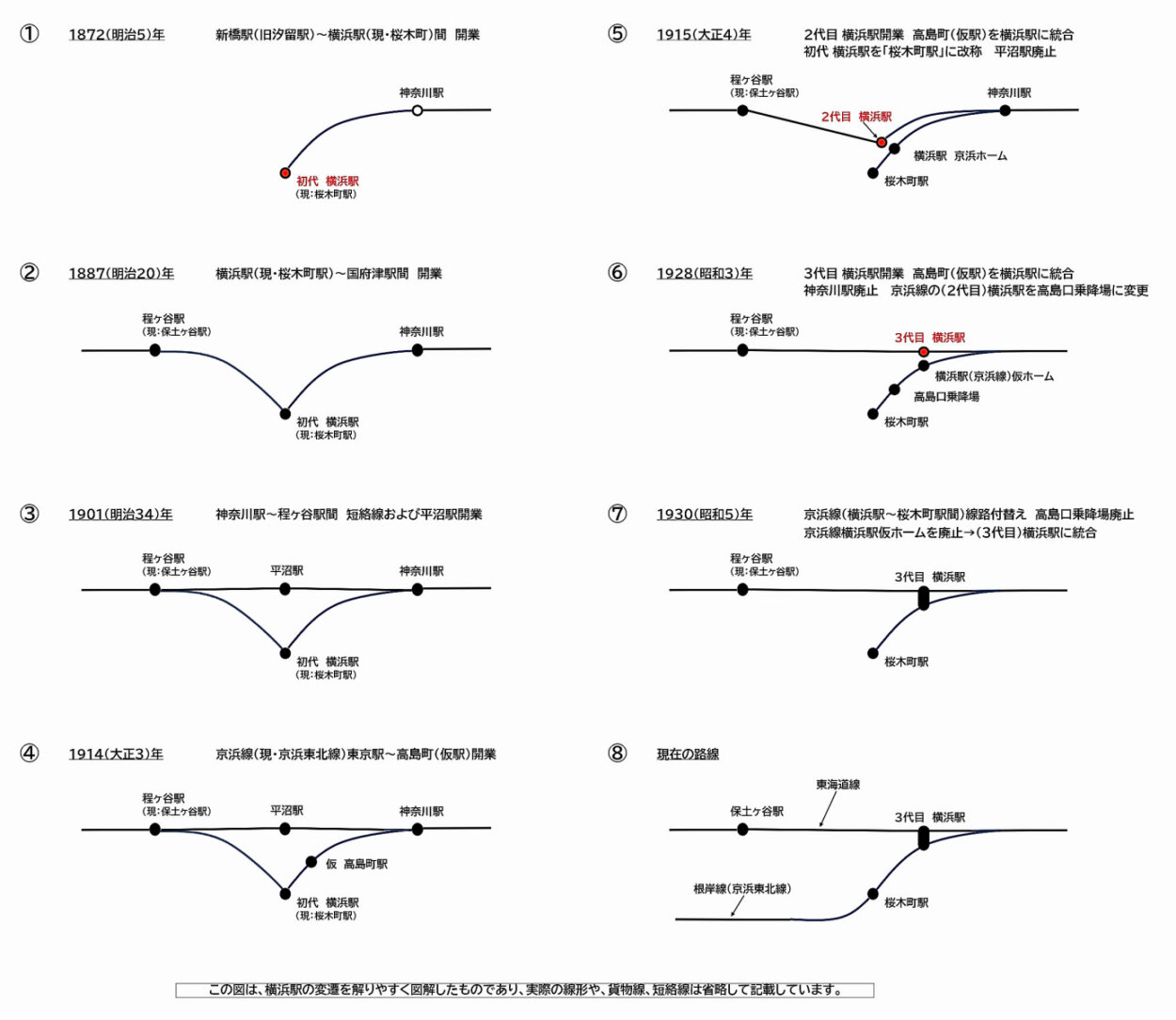

横浜駅は、現在の地で今日まで97年もの歴史を刻んでいる。しかし、横浜に鉄道が走り始めてからは153年が経過しており、計算が合わない。なぜならば、駅の場所が2度も移っているからだ。

日本初の鉄道として開業した初代の横浜駅は、現在の根岸線(京浜東北・根岸線)桜木町駅の地にあった。東京側(高輪築堤)の建設工事が遅れたことから、正式に開業する前の1872(明治5)年6月7日(旧暦の5月7日)に品川駅から横浜駅までを「仮開業」させた。この当時は、横浜駅とは呼ばず「野毛山下ステーション」と呼んでいた。正式開業の頃には、“横浜ステーション”へと改められた。

1914(大正3)年12月20日に東京駅が開業すると、京浜線(現在の京浜東北・根岸線)が東京駅から開通し、”電車”による運行が開始された。このとき、(京浜線の)当面の終着駅となったのが、“仮設”の高島町駅だった。この地は、のちに2代目の横浜駅ができる近隣地だった。当時の東海道線は、初代の横浜駅でスイッチバック(方向転換)をする線形になっていたため、横浜駅を通らずともスルー運転が可能な「短絡線」が程ヶ谷駅と神奈川駅の間に設けられていた。そのため、初代横浜駅へ行く乗客は、短絡線上にあった平沼駅から歩くか、その前後駅となる程ヶ谷駅か神奈川駅から横浜駅行きの連絡列車に乗り換える必要があった。そこで、東海道線の本線上に“新たな”「横浜駅」を建設して、乗客の利便性を向上することになった。

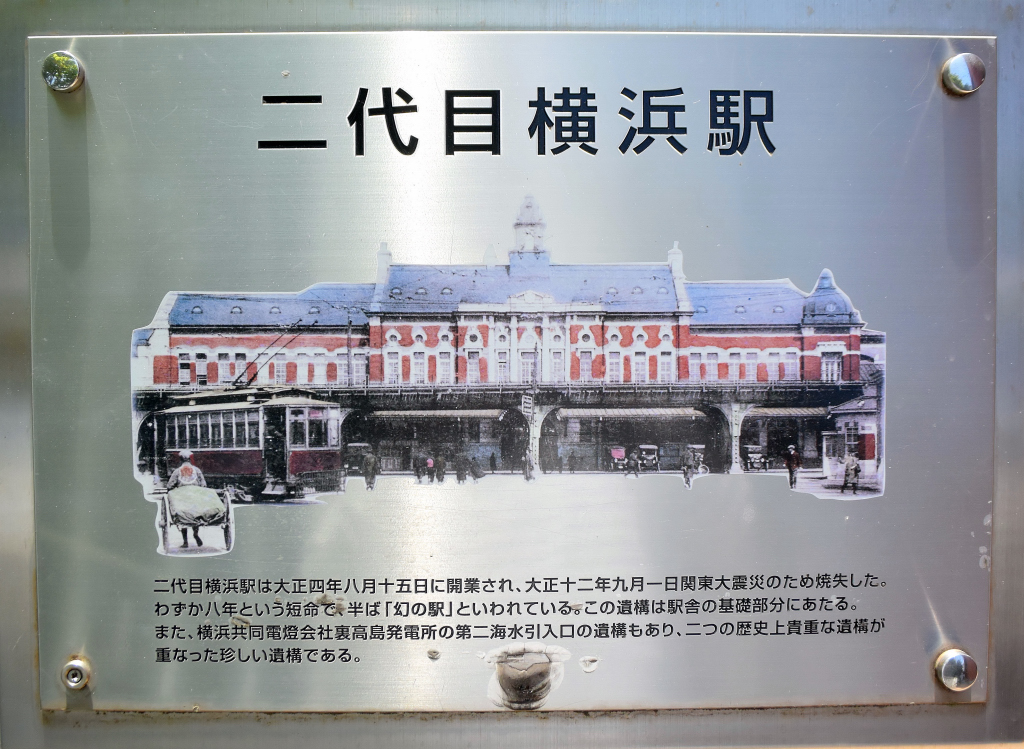

翌年の1915年(大正4)年8月15日に、旧東横線高島町駅(当時は存在せず)のあたりに、2代目の横浜駅が開業した。これにより、初代の横浜駅は駅名を「桜木町」駅に改称し、京浜線の「仮設・高島町駅」も2代目の横浜駅(京浜ホーム)へと編入された。

しかし、この2代目駅舎は、1923(大正12)年9月1日に発生した“関東大震災”により「倒壊」してしまった。このため、”仮の駅舎”を建設して営業を続けた。この関東大震災により、初代・横浜駅だった“桜木町駅”も焼失した。

その後、横浜駅は新たな土地に再建されることになり、1928(昭和3)年10月15日に現在地へ再び移転し、今に至っているのである。

なお、2代目の横浜駅舎は、同駅があった周辺の再開発地から「基礎部分」が発掘され、2006(平成18)年に“横浜市認定歴史的建造物”に指定された。この「二代目横浜駅基礎等遺構」は、旧東横線高島町駅跡に隣接するマンションに併設される“公開空地”の中で保存・展示されている。この場所は少しわかりにくいが、誰でも自由に見学することができる。