文明開化とともに横浜に鉄道(陸蒸気/おかじょうき=SL)が走りだし、横浜の地に駅が誕生したのは1872(明治5)年6月7日〔※新暦〕のことだった。おや?と思った方もおられるだろう。日本で最初の鉄道開業は、10月14日ではないのかと。その横浜駅が一番最初にあった場所は、現在の桜木町駅であり、その後2度の“引っ越し”を経て現在地へ落ち着いたのである。こうした鉄道史を垣間見ながら、横浜駅とその周辺駅の歴史について紐解いてみることにしよう。

※トップ画像は、初代横浜駅の地にある「旧横ギャラリー(シァル桜木町)」に展示される英国製「陸蒸気10号機関車(のちの110号機関車)」=2025年5月13日、横浜市中区桜木町

蒸気船、転じて「陸蒸気」の命名は“福沢諭吉”

日本に鉄道が走りはじめて、今年の10月で153年を迎える。時の明治新政府は、経済の発展と軍事力強化を目指し、「富国強兵」を推し進めた。その政策の一つであった殖産興業に「交通・通信の整備」を掲げ、1869(明治2)年には「鉄道建設」が朝廷で廟議(びょうぎ=協議)され、東京~京都間の幹線整備を軸とした鉄道建設計画が決定した。

翌、明治3年から第1期区間として、新橋駅(現・東京都港区汐留にあった旧汐留駅)から横浜駅(現・桜木町駅/神奈川県横浜市中区)間の工事に着手し、1872(明治5)年の開業を目指した。当時はまだ、東京港は開港しておらず、英国などから輸入した建設資材は、横浜港から荷揚げされた。その結果、建設工事も横浜側から進められた。

もちろん、蒸気機関車(SL)や客車も英国製などの外国製品に頼らざるを得ず、レールなどの資材同様に横浜港から輸入された。陸揚げ後は、港に隣接した車両工場で組立作業を行った。当時はすでに「蒸気船」が東京と横浜の間で就航しており、転じて“陸(おか)を走る蒸気の乗り物”として、陸蒸気(おかじょうき)と呼ぶようになった。この言葉は、慶應義塾の創設者“福沢諭吉”氏による造語だと言われている。

“海上築堤”は横浜にもあった

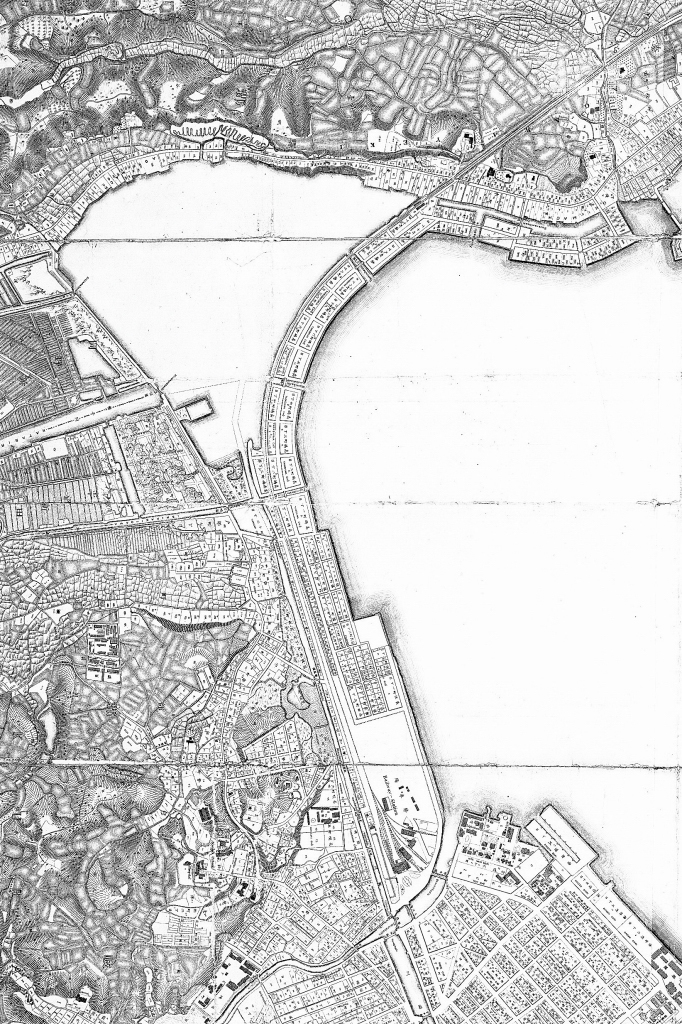

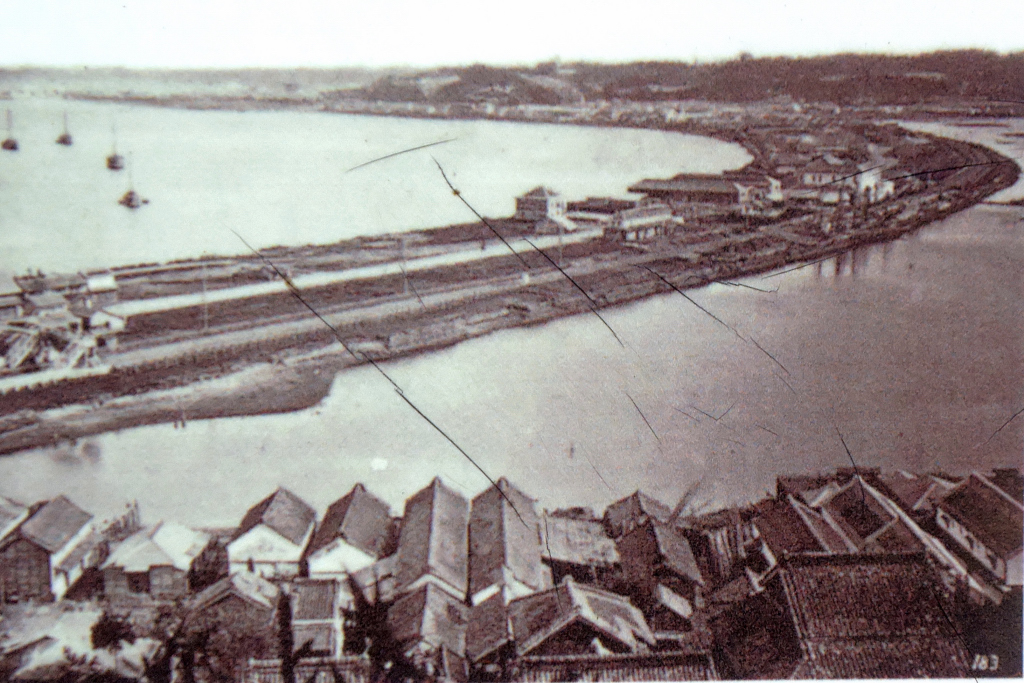

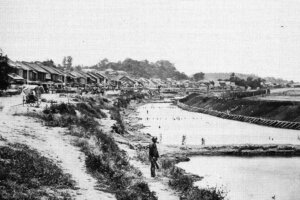

明治初期の横浜は、“袖ケ浦”という入江のある地形だった。現在の相模鉄道平沼橋駅(横浜市西区西平沼町※1944(昭和24)年まで中区)のあたりまで“湾”が入りこんでおり、陸地に沿って鉄道を通すとなると”大きく迂回”する必要があった。この迂回地は、遠浅の海(入江)を埋め立てて“新田開発”が行われた場所で、そこで生活する農民らは鉄道建設に猛反対であった。そこで、入江(湾)の一部を埋め立てて陸地を造り、鉄道を通すことになった。

この造成方法は、東京側の鉄道建設でも見られ、近年話題になった「高輪築堤」とは考え方が異なり、「埋立地」の体を成す全長1.4km、幅65mの“扇状の形”をした、いわば人工島であった。

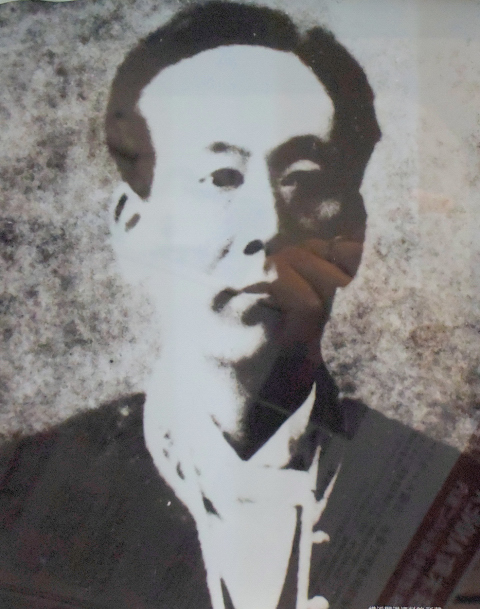

この埋立地の建設を陣頭指揮したのは、江戸の豪商「高嶋嘉右衛門(たかしまかえもん)氏」であった。高嶋氏は、江戸で材木商を営んだほか、ガス灯事業や学校設立など“近代横浜”を作った人物のひとりであった。さらに、「陸蒸気(鉄道)は、国土の距離を縮め、物資の運搬を便利にし、物価を平均化できる」と、鉄道建設の立役者であった明治新政府の伊藤博文氏と大隈重信氏に諭したとされる人物でもある。高嶋氏は、「許されるなら私(高嶋)が鉄道事業を成したい」と進言し、私財を投じて横浜側の鉄道建設用地の埋め立てを取り仕切り、いち早く1871(明治4)年2月に完成させた。

この埋立地は、高嶋氏のアイデアにより、全幅65mのうちの9m部分を鉄道用地(線路敷地)として使用し、残りを“道路と貸下地(かしさげち)”にするなど、将来の土地活用を見越した造成を行っていた。この埋め立てによって誕生した土地には、現在も「高島」という“地名”が残されており、高嶋嘉右衛門氏の偉業を今に伝えている。