春カキが旨い季節だ。夏の産卵期を控え、たっぷりと太った甘く旨みの濃いカキである。衣はカリッと身はジューシーなカキフライ、セリがたっぷり入ったカキ鍋、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。レモンをちょいと絞ればなおさらよい。うーん、旨い!

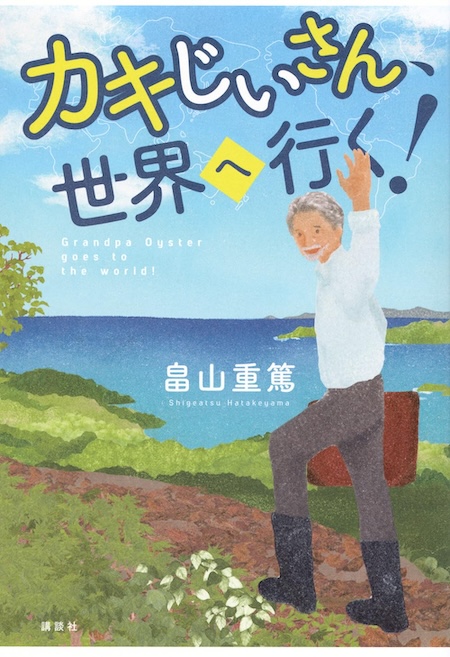

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く!』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。畠山さんは「カキ養殖には、海にそそぐ川の上流の森が豊かであることが必須」と、山に植林する活動への取り組みでも知られている。

「カキをもっと知りたい!」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。これからあなたをカキの世界へ誘おう。

「やっぱり日本人は凄かった…カキじいさんが、中国「カキの村」で漏らした「感動の一言」」にひきつづき、カキの旨みに欠かせない鉄を産出するオーストラリアのハマスレー鉱山と世界遺産シャーク湾をめぐる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

初めての植物「シアノバクテリア」

黄砂のイメージってあまりよくないですよね。洗濯物が汚れる。ぜんそくの原因などともいわれています。

石川県の能登半島は岩ノリがとれるところとして有名です。岩ノリを採取しているおばさんたちから、黄砂が来ると、ノリの色がよくなり、グンと伸びるという話は聞いていました。黄砂に含まれる鉄分はノリも育てているのです。

海の生物と鉄分研究の第一人者である、北海道大学の松永勝彦先生が、大気に含まれる酸素について教えてくれました。

わたしたちが吸っている空気の中に約21パーセントの酸素が含まれています。生まれたばかりの地球の大気には酸素が含まれていませんでした。ほとんど、二酸化炭素(CO2)だったのです。