地球上に最初に生まれた植物が光合成をしている姿を、自分の目で見ることができたからです。この湾の外はインド洋です。ここは植物に必要な窒素やリンが豊富な海水(深層水)が湧き上がってきていて、周りはどこまでも広がる赤褐色(鉄鉱石)の大地です。

小さなプロペラ機でシャーク湾からハマスレー鉱山に向かいました。赤褐色の大地の周辺は、鮮やかな緑です。ここは世界一のアマモ(細長い海草)の森が広がっています。アマモを食べる動物の代表がジュゴンです。1頭が1日、50キログラム食べるそうです。ジュゴンが1万頭もいるんですよ。食べても食べてもアマモが生えてくるのです。鉄の力を見せつけられました。

ハマスレー鉱山までのフライト中、リオ・ティント社(世界2位の鉱山会社)の方から説明を受けました。今回訪問するのは、リオ・ティント社のトム・プライス鉱山です。

1959年、軽飛行機が不時着したことでまったく偶然に発見されたのだそうです。鉄鉱床の長さは数百キロメートル、世界中の製鉄会社が利用できる鉄の原料の3分の1がここにあるそうです。

植物がつくる鉄

海水の中に溶けていた鉄が、植物プランクトン、海藻の光合成で発生した酸素によって酸化され、粒子となって海底に堆積したのです。海流の働きで、鉄が海底に集まったのです。バケツに泥を入れて、グルグルかきまぜると、まん中に集まるでしょう。あんなイメージです。

そして地殻変動で地上に押し上げられたというのです。飛行機から見える大地が赤っぽくなってきました。川が赤いのです。リオ・ティントとは、スペイン語で「赤い川」という意味だそうです。

鉱山事務所に行き、カキ養殖業の名刺を出しました。

「あなたは世界一の鉄鉱山をおとずれた、初めての漁師です」

と言われました。

鉄鉱石を掘っている場所の山肌は、どこを見てもシマシマです。植物が成長した時は広く、成長しない時は幅がせまい木の年輪のようなものです。植物の光合成で放出した酸素の量と比例しているのです。

…つづく連載16回の<やっぱり日本人はスゴかった…!50年前に4,500億円以上を投資して「オーストラリアの鉱山」を手に入れた「鉄鋼業勃興」の嗅覚>では、鉱山の上空の光景と、日本人と鉱山との大きな関わりについてを明かしていきます。

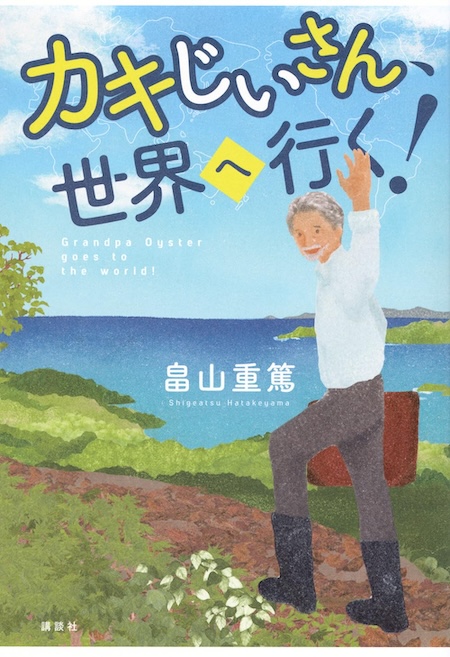

連載『カキじいさん、世界へ行く!』第15回

構成/高木香織

●プロフィール

畠山重篤(はたけやま・しげあつ)

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。一方、子どもたちを海に招き、体験学習を行っている。『漁師さんの森づくり』(講談社)で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』(文藝春秋)で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい:命と地球をはぐくむ「鉄」物語』(小学館)で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』(北斗出版)、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』(ともに文藝春秋)などがある。2025年4月3日逝去。