穴守稲荷神社の地に空港が開港

1923(大正12)年に発生した関東大震災を機に、空路による物資輸送が問いただされるようになった。既に、東京近郊には「立川飛行場」が存在していたが、軍民共用という制約があったことから、これとは別に東京により近い羽田周辺に空港を開設しようという声があがった。これを受けて、“鈴木新田”の北側に新たな空港を建設することが決定した。

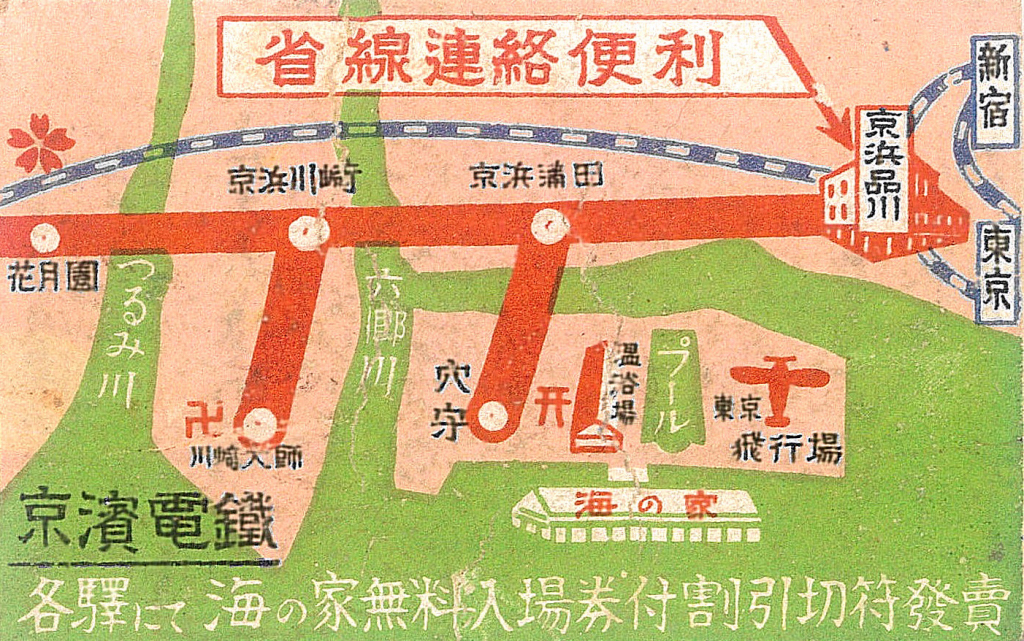

1929(昭和4)年に逓信省(運輸、通信、郵便を統括する中央官庁)は、「東京飛行場(通称:羽田飛行場)」を建設することを発表し、その2年後となる1931(昭和6)年に同飛行場は開港した。この時から、空の街「羽田」の歴史がはじまり、これと同時に「穴守稲荷神社」や「海水浴場」との共存もはじまった。戦前の一時期には“競馬場”や“運動場”も鈴木新田の地に併設された。

1937(昭和12)年の日中戦争の勃発以後は、競馬場や運動場は飛行場の拡張や軍需工場へと姿を変え、穴守稲荷神社の参詣客も姿を消し、社前町は閑散としていった。対岸にあった稲荷橋駅も、1940(昭和15)年10月に人が多く住んでいた蒲田駅寄りへと200m移転した。

この頃は、同年に予定されていた“幻”の「東京オリンピック」に備え、羽田飛行場よりも規模の大きい「東京市飛行場」の建設が、現在の江東区あたりで進められるなど、羽田の街にも陰りが見え隠れするようになった。しかし、この計画は“日中戦争”の余波を受けて工事は中断となり、計画そのものが廃止された。もし、この計画が現実のものとなっていたら、いまある“羽田空港(東京国際空港)”は存在していなかったかもしれない。

戦後のGHQによる接収

1945(昭和20)年に“先の大戦”が終結すると、東京飛行場はGHQにより接収され「HANEDA ARMY AIR BASE」と名を変えた。鈴木新田にあった羽田穴守町、羽田江戸見町、羽田鈴木町(いずれも当時の住居表示)に居住していた住民らは、ひと月も経たないうちに強制退去となった。

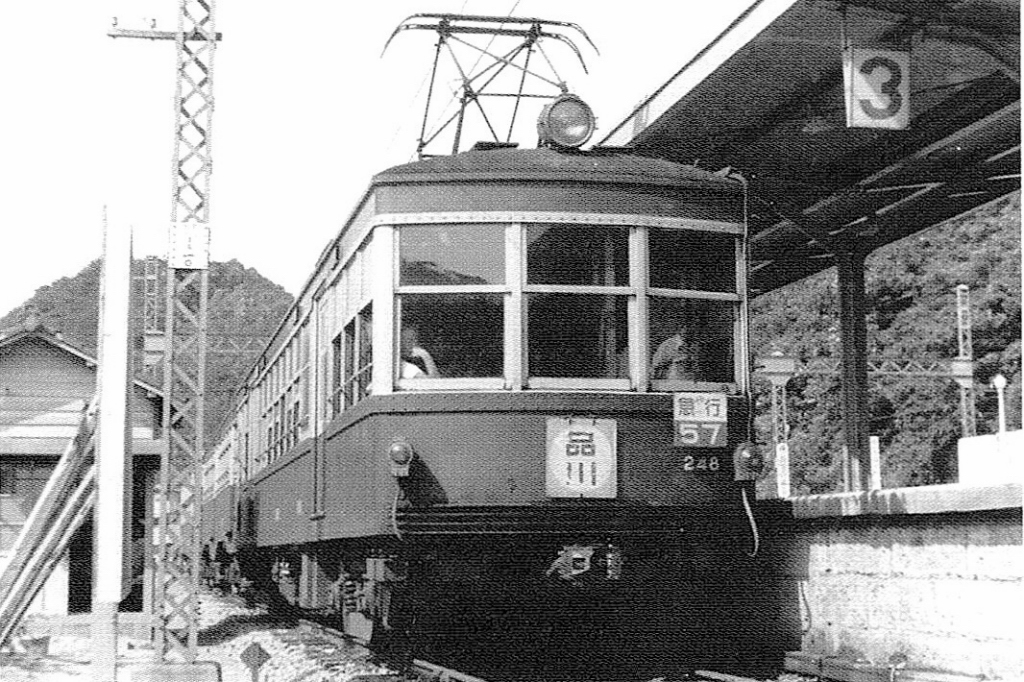

終戦時は、「東急(戦時下の事業統制により合併)」の路線となっていた穴守線も、GHQの接収対象とされた。住民不在となった穴守駅~稲荷橋駅間の電車運転は9月27日から休止となり、同区間と蒲田駅~稲荷橋駅間を走る”上り線”が接収され、GHQ(米軍)の貨物線として転用された。このため、穴守線は下り線だけを使用した単線運転となった。接収された上り線は、蒲田駅で国鉄(当時は運輸省/現JR)と線路をつなぎ、貨物列車が乗り入れてくることになった。このため、線路の幅をそれまでの1435mmから、国鉄と同じ1067mmに改軌した。米軍基地へは、国鉄の蒸気機関車が「貨車」をけん引して物資を輸送した。

穴守稲荷神社も、接収により退去を余儀なくされた。御神体(御霊)は、となり町にある「羽田神社」へ遷座(遷すこと)され、社殿は米軍の手によって解体された。その後、1947(昭和22)年7月に再び現在の鎮座地へと遷座し、いまに至っている。これと前後するように、稲荷橋駅も1946(昭和21)年8月に現在の穴守稲荷駅がある場所へと再度移転した。GHQによる穴守線の接収は、1952(昭和27)年10月まで続いた。