日本の空の玄関口の一つである「羽田空港」。この空港へのアクセス路線の一つである京浜急行電鉄・空港線は、1931(昭和6)年の空港開業時(東京飛行場/通称=羽田飛行場)から共に歴史を歩んできた。古くは「穴守線(あなもりせん)」と呼ばれ、参詣と保養地への行楽客輸送、戦後のGHQ接収といったあまり世に知られていない史実もある。1991(平成3)年には、旧・羽田空港駅~空港口駅(現・天空橋駅)間の地下延伸工事のため、同区間の地上を走っていた穴守稲荷駅~旧・羽田空港駅間が”廃線”となった。こうした京急羽田線の歴史とともに、”羽田”の生い立ちを垣間見ることにしよう。

※トップ画像は、「羽田駅(現・天空橋駅)開業」を記念して運行された祝賀電車。京浜急行電鉄・大森海岸駅で=1993年4月1日、品川区南大井

“保養地”だった羽田を結んだ「穴守線」

東京国際空港(以下、羽田空港という)がある場所は、「羽田浦」と呼ばれた多摩川の河口にある三角州の窪地だった。江戸時代には漁師町として栄え、干潟を埋め立て開墾し、田畑を作った。ここは、開墾者の氏にちなみ「鈴木新田(すずきしんでん)」と呼ばれ、五穀豊穣と海上安全の守護を祈願して祠(ほこら)を建立したのが、穴守稲荷神社のはじまり(創建は「化政時代1804~1831年間」)といわれる。

明治時代以降は、穴守稲荷神社の社前町として栄え、1896(明治29)年には”冷鉱泉”の湧出とともに鉱泉街や花街として発展し、神社参詣を兼ねた“保養地”として注目を集めるようになった。人々は先ず、”川崎大師”(現・神奈川県川崎市)を参拝し、そこから多摩川を“渡し舟”で渡り、穴守稲荷神社を参詣するのが定番となっていた。

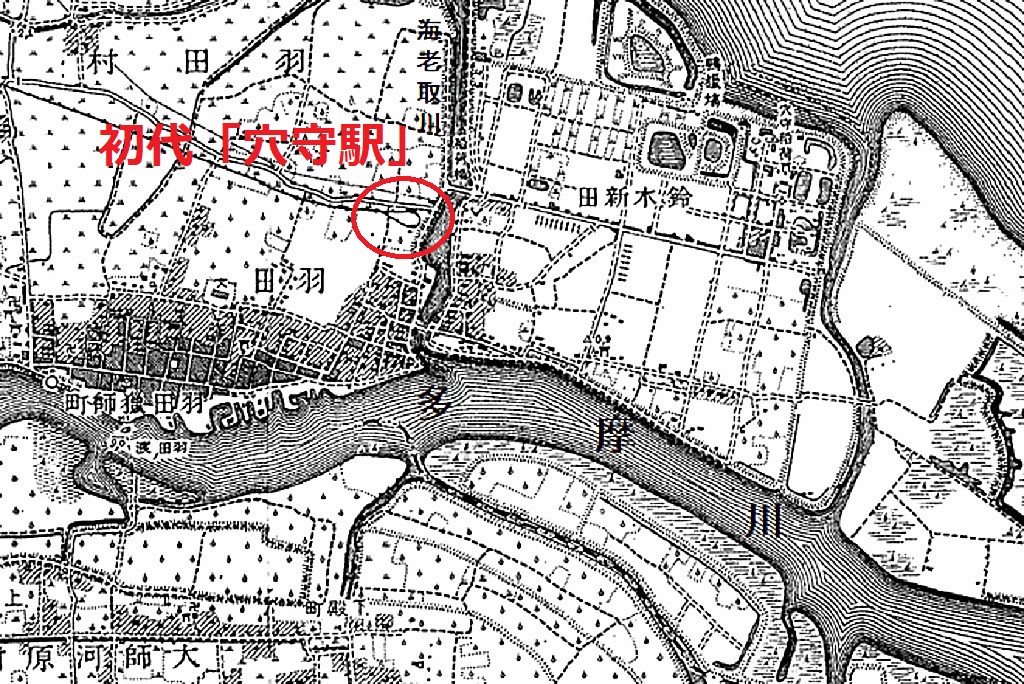

そこに目をつけた京浜電気鉄道(のちの京浜急行電鉄)は、1902(明治35)年6月に蒲田駅(現・京急蒲田駅)から穴守稲荷神社にほど近い穴守駅までを結ぶ「穴守線(のちの空港線)」を開業させた。この終点となる穴守駅は、穴守稲荷神社の社前町にはなく、海老取川という川を隔てた対岸(蒲田寄り)にあった。これは、神社へと続く参道に店を構える商店主や人力車夫が反対したためといわれる。

海水浴場の開業と駅の移転問題

京浜電気鉄道(のちの京浜急行電鉄)は、参詣客や保養地としてにぎわっていた穴守稲荷神社を中心とした一大観光地である”鈴木新田”の地へ、「羽田穴守海水浴場」を1911(明治44)年7月に開業させた。この開業式には、大隈重信や渋沢栄一が来賓として招かれた。同鉄道は、これを契機に穴守線を社前町まで延伸しようとしたが、開業時と同様に参道に店を構える商店主などから猛反発を受けた。

この打開策として、延伸区間は通常の運賃とは別に「加算運賃を徴収」することで決着を図った。これにより、海水浴場開業から2年5か月後となる1913(大正2)年12月31日に、神社前まで線路を800m延伸させ、穴守駅を移転した。この結果、にぎわいを見せていた参道「稲荷道」からは客足が遠のき、土産物などを扱う商店は廃業に追い込まれ、さらなる反発を招いたという。

穴守駅の移転によって、もともとの場所にあった駅は「羽田」と駅名を変えて存続させたが、その羽田駅も1914(大正4)年1月に再び駅名を「稲荷橋駅」へと改称した。これは「稲荷道」と呼ばれた参道へ向かう参詣客を誘導するための”配慮”だったのかもしれない。