今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第39回目に取り上げるのは2000年の「ミレニアム・イヤー」に登場し、手頃なサイズのハイトワゴンとして人気となった初代トヨタbBだ。

動乱の世紀末

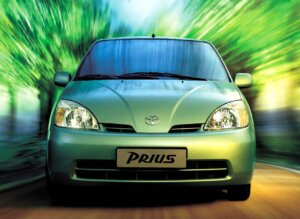

トヨタは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーの初代プリウスを登場させた。しかしその一方で、販売不振に陥ったセダンに代わるポストセダンの模索で『セダンイノベーション』を掲げて、ニュージャンルカーと呼ばれるクルマを数多く登場させるなどトライ&エラーを繰り返していた。成功失敗の結果に関係なく、そのどれもがチャレンジングだったのはトヨタの意地を感じさせた。

とにかく1998年以降は「またトヨタからブランニューカーが登場した!!」、と感じるくらいニューカーが多かったのを覚えている。

ヴィッツシリーズ誕生

そんな矢継ぎ早にニューカーを登場させていたトヨタは、1999年1月にスターレットに代わる主力コンパクトカーのヴィッツを登場させた。キュートなデザインとキビキビと走る気持ちよさで瞬く間に大ヒットモデルとなり、世界のコンパクトカーにも大きな影響を与えたのは周知の事実だ。

同年8月には背を高くしてユーティリティ、実用性をプラスしたハイトワゴン(トールワゴンとも呼んだ)のファンカーゴを追加。今回取り上げるbBはヴィッツ、ファンカーゴとプラットフォームを共用している。

若者をターゲット

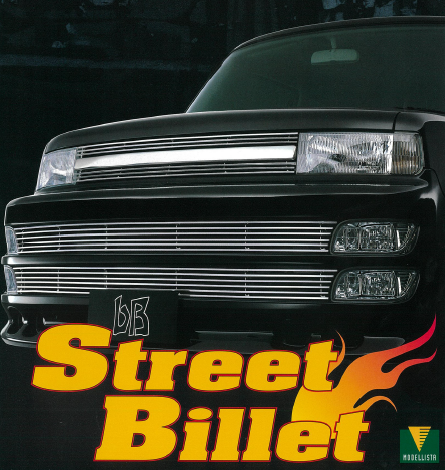

bBはファンカーゴと同じハイトワゴンながら、ファンカーゴがファミリーユース、商用ユースまでカバーすることを想定していたのに対し、bBは若者をターゲットとして開発された。極端な話、若者を取り込みさえすればいいクルマだった。

現在は若者のクルマ離れが深刻化している。クルマが最も買っているのは50代以上の世代で、特に公共交通網が発達している都市部では、20代の独身が新車を買うケースはかなり少なくなっている。bBがデビューした2000年当時はそれほどまで深刻になるレベルではなかったが、トヨタはいち早く危機感を抱いていたのはさすがだ。