実は「あっさり」ではないのが京都ラーメン

今でこそ、京都は“ラーメン激戦区”といわれるようになりましたが、「新福菜館」がラー博に出店した1997年当時は、まだまだ和食文化が強く、「京都=ラーメン」というイメージがそれほどありませんでした。

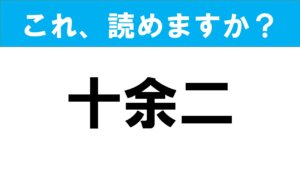

なおかつ、「京都=あっさり」という印象もあったため、濃いくち醤油の黒いラーメンを見て驚く人も多くいました。実際、京都には“三大ラーメン”といわれる3つのスタイルが存在しますが、いずれも「あっさり」ではありません。むしろ、真逆なのが京都ラーメンのおもしろいところです。参考までに、代表的な味の系統と、店の例を示しましょう。カッコ内には創業年も記します。

1.濃いくち醤油味系=「新福菜館」(1938年)、「第一旭」(1956年)

2.背脂こってり醤油=「ますたに」(1949年)、「ほそかわ」(1985年)

3.鶏こってり白湯系=「天下一品」(1971年)、「天々有」(1971年)

伝統の特注麺、丼ぶりを覆うチャーシュー

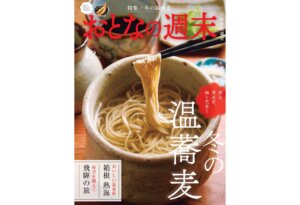

「新福菜館」のスープは鶏ガラを主体に豚の旨みをうまく調合。タレは創業から使用している京都の老舗醤油製造所「五光醤油」の熟成濃いくち醤油をベースに、豚の旨みも加えているそう。麺は、近藤製麺の中太のストレート麺。

実はこの麺、創業者の徐さんが、当時うどんを製造していた製麺所(近藤製麺)を指導して、できたもの。そんな歴史から、「新福菜館」の麺は今も、近藤製麺の“一子相伝”の技術による特注の麺となっています。コクのある濃いくち醤油のスープに麺がよくからみます。

具は、なんといっても丼ぶりを覆うチャーシューとネギ。創業時からのスタイルを貫いています。1日に80kg近く使用するというチャーシュー。その肉質は赤身部分と白身部分のバランスも見事です。

そして、もう一つの看板メニューが先に紹介した「ヤキメシ」です。チャーシューの端が残るのがもったいないと考えたご主人の山内さん。ラーメン同様に黒みがかったヤキメシの秘密は、ラーメンに使う醤油ダレで味付けをしているからです。

創業者からの直系の味をつなぐ三姉妹

ご主人・山内勝さんのお子さんは三姉妹です。1997年のラー博への出店時は、山内さんが陣頭指揮をとり、次女ご夫婦が主体となり運営されました。2023年7月18日からの新横浜ラーメン博物館30周年企画「あの銘店をもう一度」の出店では、長女ご夫婦が陣頭指揮をとり、三女の方も手伝っていただき、直系直伝の味を披露いただきました。

残念ながら、山内さんは2019年に逝去されましたが、こうして三姉妹が「新福菜館」の歴史をつないでいることを、天国から喜んでいるのではないかと思います。

余談となりますが、「新福菜館」の創業者の徐さんを含めた、中国は浙江省出身者が日本のラーメンの歴史に大きくかかわっていることがわかりました。

たとえば、喜多方ラーメンのルーツともいわれる店「源来軒」、新潟県燕市にある背脂ラーメンの祖「杭州飯店」、かつて東京・墨田区にあった「五十番」(プロ野球・王貞治さんのお父上の店)といった店の創業者は、皆、同郷との情報です。

浙江省からの流れが、どのように日本のラーメン文化に影響を与えたかを調べていくのが私の楽しみでもあります。いずれ発表したいと思っております。

■新福菜館 本店

[住所]京都府京都市下京区東塩小路向畑町569