今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第71回目に取り上げるのは1989年にデビューした日産180SXだ。

排気量の10分の1の車名

日産は北米をはじめ海外仕様モデルの車名に、排気量の10分の1の3桁数字を古くから使用してきた。北米で初代フェアレディZ(1969年)をダットサン240Z/260Z/280Zという車名で販売したのが始まりだ。2代目(1978年)は、2.8L、直6エンジンを搭載していることから280なのだが、それに続くのはZではなくZXとXが追加された。このXは自動車メーカーが好んで使うアルファベットで、無限の広がりや可能性、未知数などを意味している。

その後3代目(1983年)、4代目(1989年)は300ZX、5代目(2002年)でXが外れて350Z、6代目(2008年)は370Z、そして現行フェアレディZは排気量も取れて単なるZとなっている。

シルビアは北米でSXの車名で販売

そのほかのモデルではシルビアもそう。初めて北米に輸出された2代目(S10型)の日本での正式名称はニューシルビア(1975年登場)だが、北米ではダットサン200SXと名乗っていて、この時初めてSXの名称が登場した。日産ではSXは輸出仕様車に使用しているモデル記号と説明。ZXより小さいサイズということでSXと命名されたのだろう。

シルビアの輸出名の代々SXを名乗り、Z同様に排気量の10分の1の数字が与えられていた。それが今回紹介する180SXにつながる。

北米でも人気となった日産のSXは、3代目(S110型)、4代目(S12型)でも200SXを名乗るが、4代目からダットサンではなく日産ブランドでの販売となった。ちなみに3代目はメキシコではSAKURA(サクラ)の車名で販売された。メキシコはサニーをTSURU(鶴)という車名で販売していたように、日本語の車名が好まれたのは不思議だ。

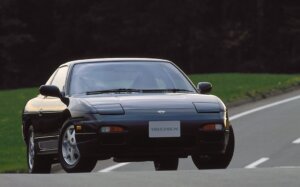

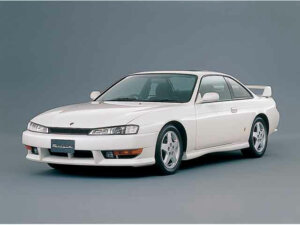

S13シルビアはそのままでは北米で販売できない!!

そして日本で爆発的ヒットした5代目(S13型)シルビア登場となるのだが、ここで問題が発生する。S13シルビアといえば、フロントにエンジンが搭載されているとは思えないほどノーズが低いのが特徴なのだが、北米の保安基準ではヘッドライトの高さが基準値よりも低く、そのままでは北米では販売できなくなったため、日産はS13シルビアのリトラクタブルヘッドライト版を北米向けに開発。リトラクタブルヘッドライトは、閉じた状態では低いノーズのままだが、ライト点灯時には北米のヘッドライトの高さ制限をクリアできる非常に便利な代物だったのだ。リトラクタブルヘッドライトは、スーパーカーなどでも採用されていたこともあり、デザイン優先のアイテムと思われがちだが、北米の保安基準を満たすための必須アイテムでもあったのだ。