本州の津軽半島にある終点駅「三厩(みんまや)駅」と青森駅間を結ぶJR津軽線。2022(令和4)年8月の大雨災害により甚大な被害を受け、それ以来「蟹田駅~三厩駅」の間は列車の運行が見合わせになったまま、今日を迎えている。地元自治体による復旧断念を受けて、2027(令和9)年に青森駅~蟹田駅間を除く非電化区間は、廃止されることが決定している。北海道新幹線の開業(2016/平成28年3月)とともに、活路を見い出せるのではないかという期待感もあったが、現実は厳しいものとなった。廃線が確実となった津軽半島を支えてきたローカル線の軌跡をたどることにしたい。

※トップ画像は、JR津軽線の廃止予定区間をゆく2両編成の国鉄型気動車(キハ40系)=2016年3月12日、青森県外ヶ浜町

「ガニ線」の愛称で親しまれるローカル線

青森駅(青森市)を起点に終点の三厩駅(外ヶ浜町)までの55.8kmを結ぶ、本州・津軽半島の最北端を走るJR東日本が運行するローカル線であるJR津軽線。開業は、戦後の1951(昭和26)年のことで、まず青森駅~蟹田駅間が開通し、1958(昭和33)年の蟹田駅~三厩駅間の開通によって津軽線は全通した。地元からは「ガニ線」の愛称で親しまれ、この“ガニ”とは途中駅の蟹田(かにた)駅の「蟹」に由来するもので、津軽なまりの「ガニ」を付した愛らしいネーミングで呼ばれる。

2022(令和4)年8月の大雨災害により、大平(おおだい)駅~津軽二股駅間で発生した路盤(線路)崩壊や、土砂が流入などで甚大な被害を受け、現在も蟹田駅~三厩駅間で運転を見合わせている。この区間の復旧には、6億円超の費用がかかる見込みで、地元自治体とJR東日本は「廃止の可能性」を含めて協議を行ってきた。その結果、復旧を断念することになり、2027年(令和9)年の春に蟹田駅~三厩駅間を廃止することが決まっている。

残された青森駅~蟹田駅間

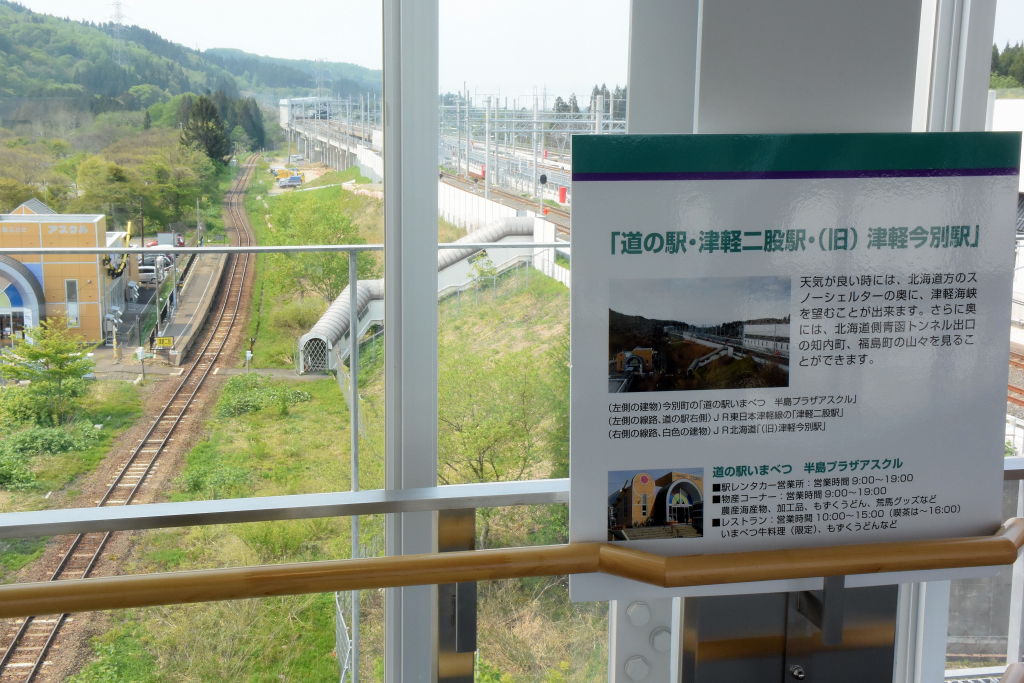

JR津軽線の線路構成は少々複雑で、現状では旅客が乗る列車は蟹田駅までの運行となるが、北海道へと渡るJR貨物が運行する貨物列車は、蟹田駅よりも先(終点方)にある「新中小国信号場」というところまで走っている。この貨物列車は、この信号場から北海道新幹線が走る青函トンネル(JR海峡線)へと、線路はつながっている。このため、青森駅から新中小国信号場間は「電化」されており、そこから分岐して三厩駅へと向かう区間はディーゼル(非電化)区間となっていた。

かつて、北海道新幹線が開業するまでは、津軽線には青森駅と函館駅を結ぶ特急列車が走っていた。蟹田駅は三厩駅行きの普通列車と、函館駅行きの特急列車の分岐点でもあった。蟹田駅までクルマで来て、特急電車に乗り換えて函館へと渡る人が多くいた。しかし、現在では新幹線の開業とともに特急列車は廃止され、北海道へと渡る人の流れも大きく変わってしまった。