今から20数年前、ゴルフファンどころか、まったくゴルフをプレーしない人々までも夢中にさせたエッセイがあった。著者の名は、夏坂健。「自分で打つゴルフ、テレビなどで見るゴルフ、この二つだけではバランスの悪いゴルファーになる。もう一つ大事なのは“読むゴルフ”なのだ」という言葉を残した夏坂さん。その彼が円熟期を迎えた頃に著した珠玉のエッセイ『ナイス・ボギー』を復刻版としてお届けします。

夏坂健の読むゴルフ その29 バードン・グリップの真贋

定説は、「ゴルフ界の三巨人」の一人が完成させた

色っぽい女性が、レッスンプロからグリップの手ほどきを受けている。

「いいですか、左ゆびは中央に置きます。次に右小ゆびを一本だけずらして、左人差しゆびにからめ……」

女性は、しきりにぐにゅぐにゅやっていたが、混乱して複雑に交錯するばかり。ややあって、熟れた吐息と共に呟いた。

「ゴルフって、変態遊びみたいね。それで、次はどの辺をロープで縛るつもり?」

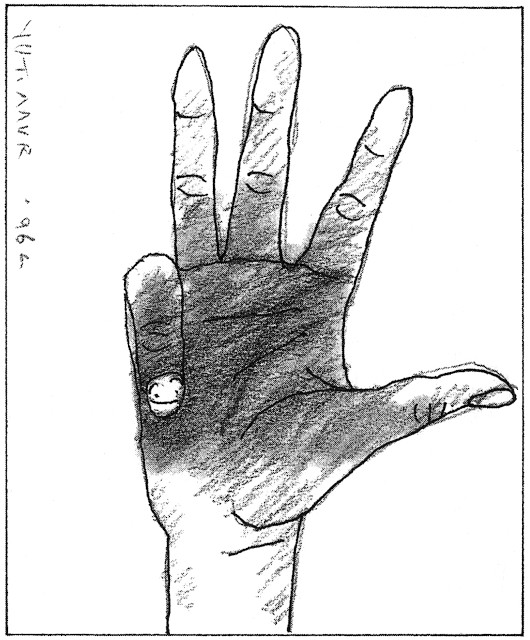

アメリカン・ジョークの一つだが、確かにゴルフほど道具を複雑に握るゲームは他に類がない。それでも19世紀まで、人々はベースボール・グリップで小さなボールと格闘してきた。しかし、野球式では右手が強く働いて方向定まらず、1897年ごろ、全英オープンに6回も優勝したバリー・バードンが試行錯誤の末、ようやく「オーバーラッピング」を完成させた。というのがゴルフ界の定説だった。

右の小ゆびを一本どけることで4対5の比率、左右のバランスが絶妙に保てると考えた彼は、このグリップで世界の頂点に立ったが、実は当初からケチがついていた。

同時代に活躍した「ゴルフ三巨人」の一人、ジョン・ヘンリー・テイラーが、あのアイデアの提唱者は自分だと公言してはばからず、「テイラー・グリップ」と書くように雑誌記者に要求する一幕もあった。いずれにせよ完成させたのはバードンの努力、彼の名は年間最少ストローク数のプロに与えられる「バードン・トロフィー」と共に不滅である。

さて、数年前のこと。私はスコットランドを中心に図書館、資料館、古いゴルフ場の書庫の片隅など、片っ端から漁る作業に没頭していた。その姿から、「ビーバーの旅」と自嘲し、地元の人には「アジアから来たゴルフの考古学徒」と名乗ることもあった。

そうしたある日、由緒正しきロイヤル・マッセルバラに所蔵された初期のファイルの中に、えらい物を発見した。