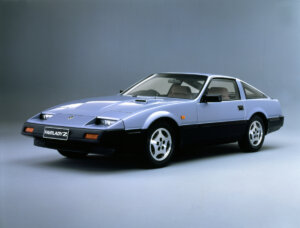

Z31のデザインは賛否が分かれた

フェアレディの歴史は1960年1月登場の「ダットサン・フェアレディ(SPL212/213型)」に始まり、Zへと受け継がれていったが、2代目の130の時の1983年に累計生産台数100万台を突破。その記念すべき年にデビューしたのが3代目のZ31だった。

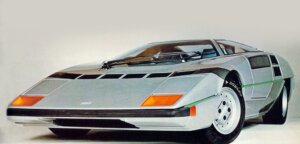

ロングノーズ&ショートデッキというS30以来受け継がれてきたプロポーションこそ踏襲しているが、まったく新しいデザインテイストを纏って登場。しかしZ31のデザインは賛否分かれた。否定派としては「S30などに見られる繊細さが薄れ大味になった」、「ヘッドライトが中途半端」、「もっさりしている」といったもので、否定派の多くは、古くからフェアレディZを愛してきた世代、思い入れの強い世代の人たちだった。

でも筆者の仲間内では、新しく登場したZ31はド迫力のボディ、見るからにスポーツカーといったデザインを「カッコいい~」と驚嘆していた。

ヘッドライトは伝統+ギミック

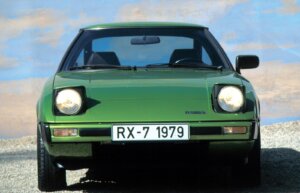

日本車ではトヨタ2000GTが初採用し、1978年デビューの初代マツダRX-7(SA22C)が火をつけたリトラクタブルヘッドライトが大流行。リトラクタブルヘッドライトはポップアップ式が主流だったのに対し、Z31はライトが上下平行に動くパラレルライズアップヘッドランプを世界初採用。これはボディを彫り込んだ形状のヘッドライトを採用したS30、S130を踏襲しつつ、新たなギミックを与えたという日産の意欲作だった。リトラクタブルヘッドライト搭載車がライト点灯時に少々お間抜けな顔になるのと対照的に、Z31はシャープな顔のまま。これがカッコ悪いわけがない。

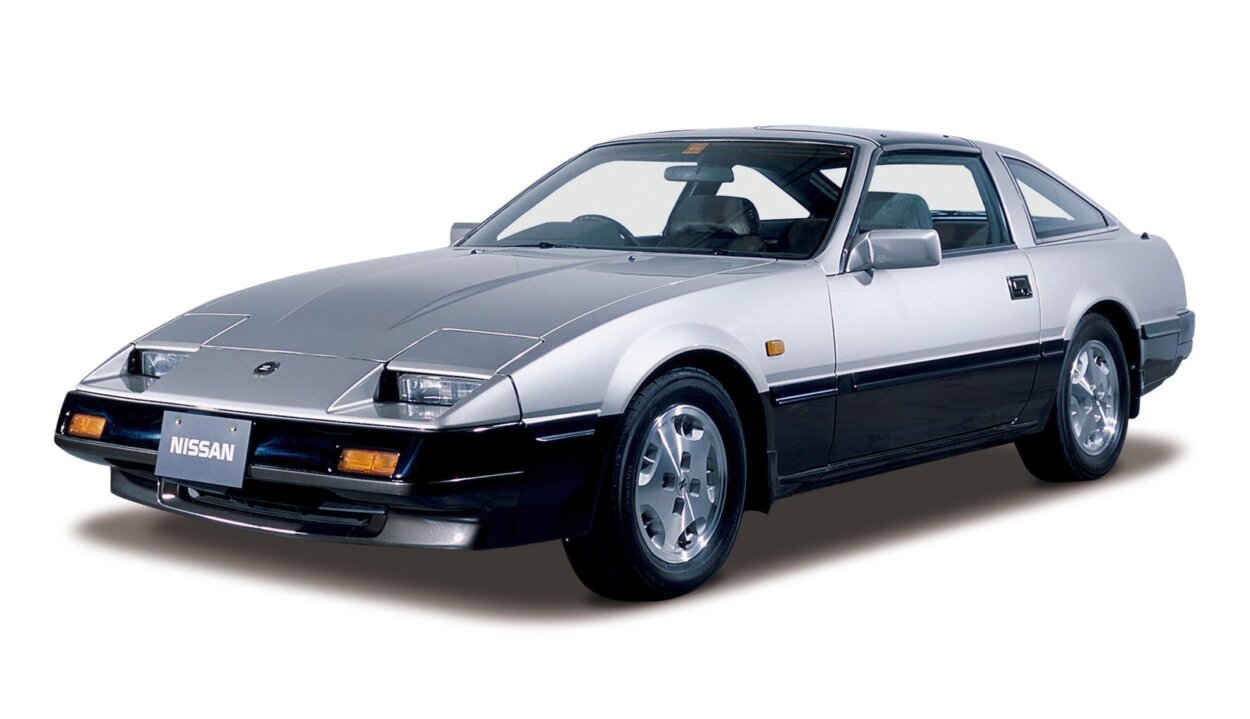

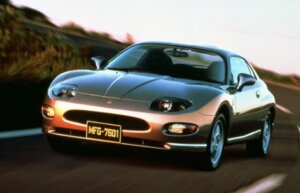

3ナンバー専用ボディを採用

Z31ではS130を踏襲して2シーターと2by2(ツー・バイ・ツー)を設定。クーペモデルではリアに2座席備えたモデルを2+2と表現することもあるが、ツー・バイ・ツーという名前そのものがカッコいい。

Z31(2by2)のボディサイズは全長4535×全幅1725×全高1310mmで、2代目の130よりも大型化。一方2シーターは全長が4335mmで200mm短い。ホイールベースは2シーターの2320mmに対し2by2は2520mmということで、ホイールベースの差=全長の差となっている。2by2はルーフが伸びてカッコ悪い、というのが一般的な見解だった。

何よりも全幅が1700mmを超える1725mmの3ナンバー専用ボディとなったのが大きなトピックだった。今でこそ日本車の全幅は拡大しまくって、1800mm超も珍しくなくなっているが、当時はクラウン、セドリック/グロリアでさえ長らく全幅1695mmにこだわっていたように、3ナンバー専用ボディなんてある意味事件だった。フェアレディZは北米がメインマーケットということもあり、日産がZ31に3ナンバー専用ボディを与えたのは必然だったのだ。