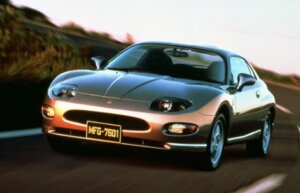

クーペながら実用性を重視

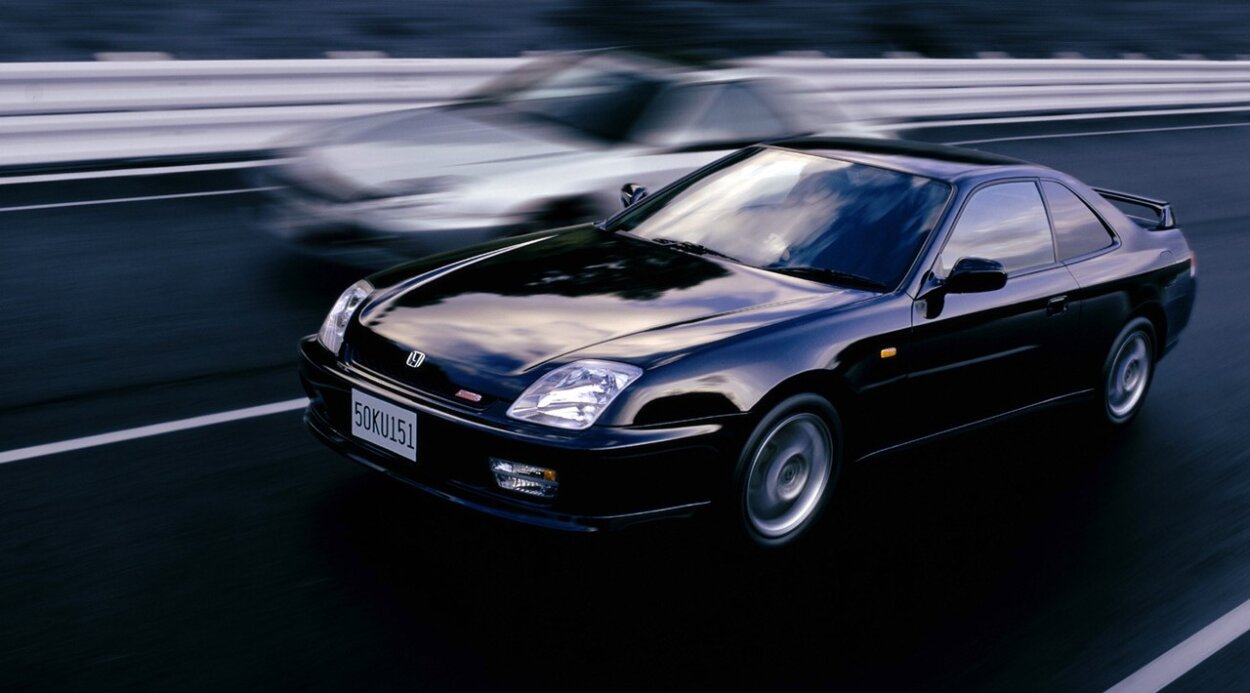

5代目プレリュードのボディサイズは全長4520×全幅1750×全高1315mm。全幅1700mm超えの3ナンバー専用ボディは4代目を踏襲し、全長は80㎜長く、全幅は15mmナロー、全高は25mmアップ。ホイールベースは30mm延長されていた。

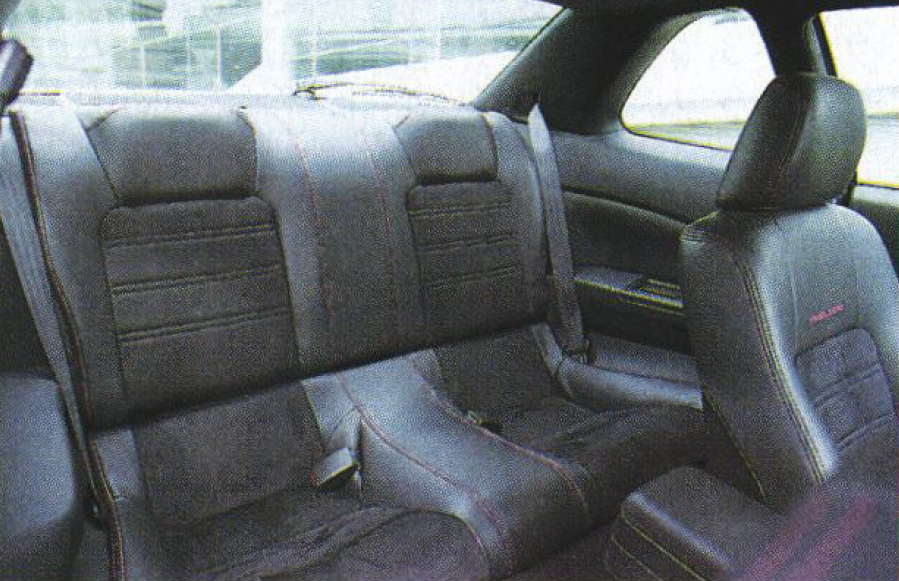

4代目プレリュードは、デザイン優先でリアシートの居住性、トランクスペースを犠牲にしていたためユーザーから使い勝手への不満が出ていたという。その声に応えてホイールベースを延長してリアの居住性を高めたというわけだ。トランクスペースは、4代目に比べて開口部が+220mmとなり使い勝手が向上されていた。

そもそもリアの居住性に優れていることが理由で売れた2ドアクーペというものがあるのか? 少なくとも筆者は記憶にない。5代目プレリュードは、エモーショナルに振りすぎた4代目の反省から、クーペスタイルながら1台である程度なんでもこなせる万能性を与える、というのがホンダの回答だった。

贅沢なエンジンラインナップ

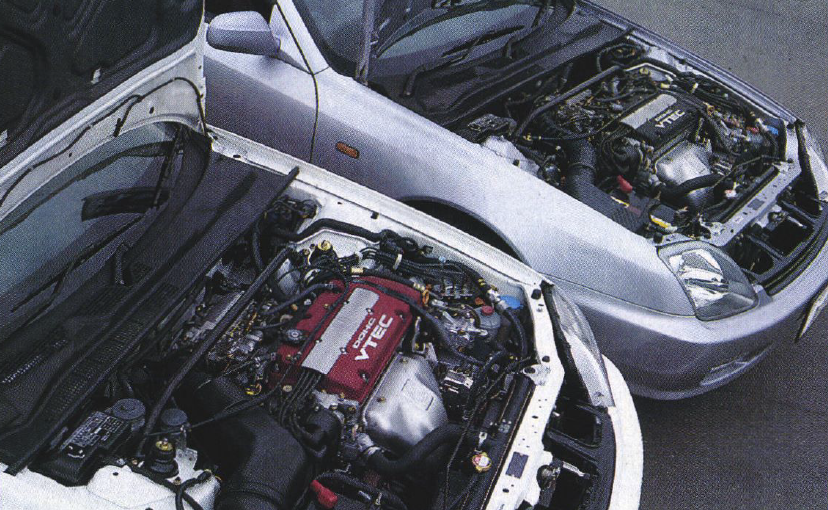

4代目プレリュードは、下からXi、Si、SiR、タイプSという4グレードあり、エンジンはすべて2.2L、直4だったが、3種類、4つのスペックが用意されるという非常に贅沢なものだった。それはいろいろなユーザー獲得のためだった。

■2.2L、直4SOHC:135ps/19.6kgm(Xi)

■2,2L、直4DOHC:160ps/20.5kgm(Si)

■2.2L、直4DOHC+VTEC:200ps/22.3kgm(SiR)

■2.2L、直4DOHC+VTEC改:220ps/22.5kgm(タイプS)

トランスミッションは、Xi、Si、SiRが5速MTと新開発のシーケンシャルモード付き4ATのSマチックで、タイプSは5速MTのみという設定だった。

エンジンバリエーション、新開発のSマチックから見ても、ホンダがプレリュードを本気で売ろうとしていたのがわかる。

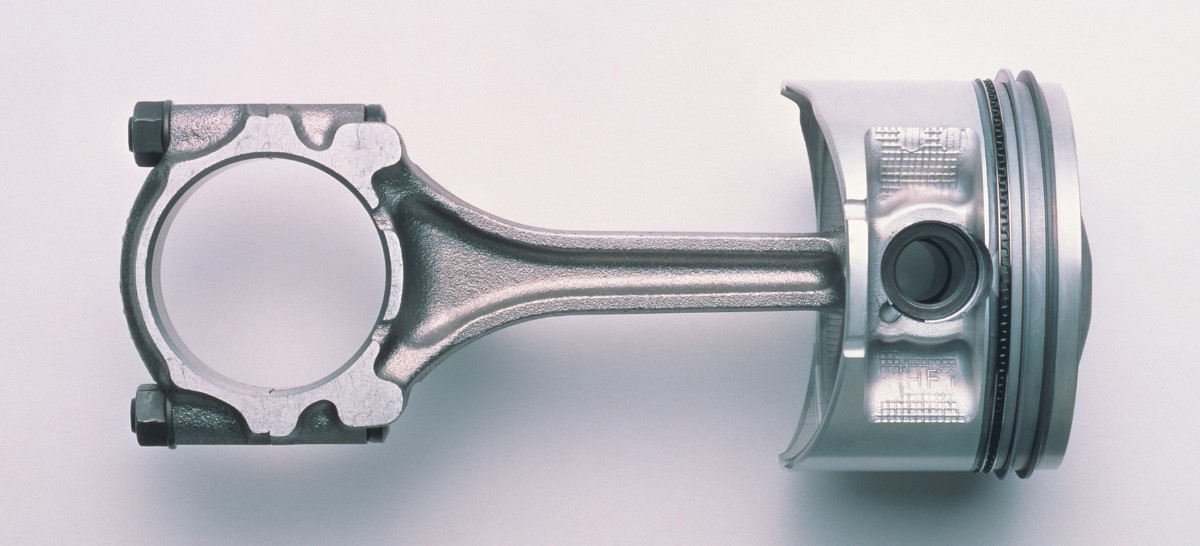

注目はタイプSに搭載された220psエンジンだった。ピストン形状を変更して圧縮比を10.5→11.0に変更し、VTECのバルブのリフト量を増やしている。吸気側では、エアインテークをファンネル形状とし、吸気ポートを手作業で研磨するなどで吸気抵抗を大幅に低減することに成功。これらのスペシャルな変更により2156ccで220ps、つまりリッターあたり100ps超を達成したのだ。

プレリュードと言えば4WS

4代目プレリュードでは走りを進化させるためにシャシー面も大きく強化された。ボディ剛性ではボディのねじり剛性が高められ、しっかり感が増したのはトピック。さらに3代目で世界初採用して以来プレリュードの代名詞ともなっていた4WS(四輪操舵)も進化させた。7km/h以下ではリアタイヤの切れ角を6度から8度に増やすことにより最小回転半径は、4WSなしが5.5mなのに対し4WS付きは4.7mとなり、特に狭い道、車庫入れでの扱いやすさが大幅に向上。一方30km/h以上では同位相、逆位相を緻密に制御し、コーナリング時の回頭性をよくすると同時に、高速道路などでのレーンチェンジの際には車体のスタビリティが高められていた。

異次元のコーナリングを実現

トップグレードのタイプSには進化した4WSは設定されていなかったが、さらに凄いATTS(アクティブ・トルク・トランスファー・システム)という飛び道具が用意されていた。ATTSは駆動輪である前輪の左右の駆動力を配分するシステムだ。簡単に言えば、コーナリング時に外側のタイヤの駆動力を増やすことで旋回性能を高めるというもの。ちなみにプレリュードのデビュー直前の1996年8月に三菱ランサーエボリューションIVにAYC(アクティブ・ヨー・コントロール)が搭載されていたが、4WDのランエボの場合、リアの左右輪の駆動力を制御していた。

ATTSの付いたタイプSを初ドライブした時、コーナリング時にグイグイとノーズが入り込むのには驚かされた。ホンダは異次元のコーナリングを実現とアピールしていたが、その言葉に偽りはなかった。FF(前輪駆動)車の場合、コーナーでオーバースピードに入るとアンダーステア(コーナー外側に出ようとする)が出て、アクセルを抜いてタックインでノーズをインに向けるという走り方をするが、ATTS付きのプレリュードは、アクセル踏みっぱなしでノーズがグイグイとインに切れ込む。レーシングドライバーや腕自慢にはフィーリングが合わないと一部不評だったが、筆者のように運転がそれほどうまくはないが速く走りたいという人間にとっては夢のような技術だった。

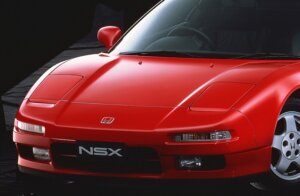

実はインテグラタイプRにATTSを搭載した試作のテスト車があったらしい。だが、フラッグシップのNSXタイプRよりもサーキットで速かったため、タイプRのヒエラルキーを守るため市販されずお蔵入りになった、という逸話も耳にした。 ATTSは後にSH-AWDへと進化することになるが、ATTSの潜在能力は高かったのだ。